キャリア教室1

石浦 章一

東京大学名誉教授、新潟医療福祉大学特任教授、京都先端科学大学客員教授

1974年東京大学教養学部基礎科学科卒業。1979年東京大学理学系研究科相関理化学博士課程修了。理学博士、東京大学名誉教授。専門は分子生物学、生化学。東京大学大学院総合文化研究科教授等を経て、現在、新潟医療福祉大学特任教授、および京都先端科学大学客員教授。著書に『小説みたいに楽しく読める生命科学講義』(羊土社)ほか多数。東大在籍時の2012年に、本授業の前身となる全学自由ゼミナール「進路を選ぶ10の方法」をスタートさせる。

東京大学名誉教授である石浦章一先生にご講演いただきました。石浦先生は、本授業の前身となる全学自由研究ゼミナール「進路を選ぶ10の方法」をスタートされた方でもいらっしゃいます。

今回の授業では、ご自身のこれまでのキャリア、そして、これまでに石浦先生が出会われたさまざまな学生の具体的なキャリアについてお話しくださいました。

石浦先生ご自身のキャリアについては、就職をされたはじめの年に5本もの査読論文を出され、そのことが後々のキャリアにつながったとのお話が印象的でした。質疑応答の時間には、論文をたくさん生産するための方法に関する質問にご回答いただき、院生としても大変勉強になりました。

また、これまでに石浦先生が出会われた学生の具体的なキャリアの選択に関するお話しについては、ユーモアを交えながら本当に多様なケースをご紹介いただき、受講生にとって、自分の将来について具体的にイメージする契機になったのではないかと思います。

根気強く実験を続けることで研究者としてのキャリアを切り開いたケース、研究では花開かなかったけれども別の道を生き生きと歩んでいるケースなどをご紹介くださり、たくさんの選択肢があるゆえに迷いを抱えることもある教養学部生にとって、とても勇気づけられるご講演だったと思います。

石浦先生、この度は誠にありがとうございました。

(寺澤さやか 教育学研究科比較教育社会学コース博士課程)

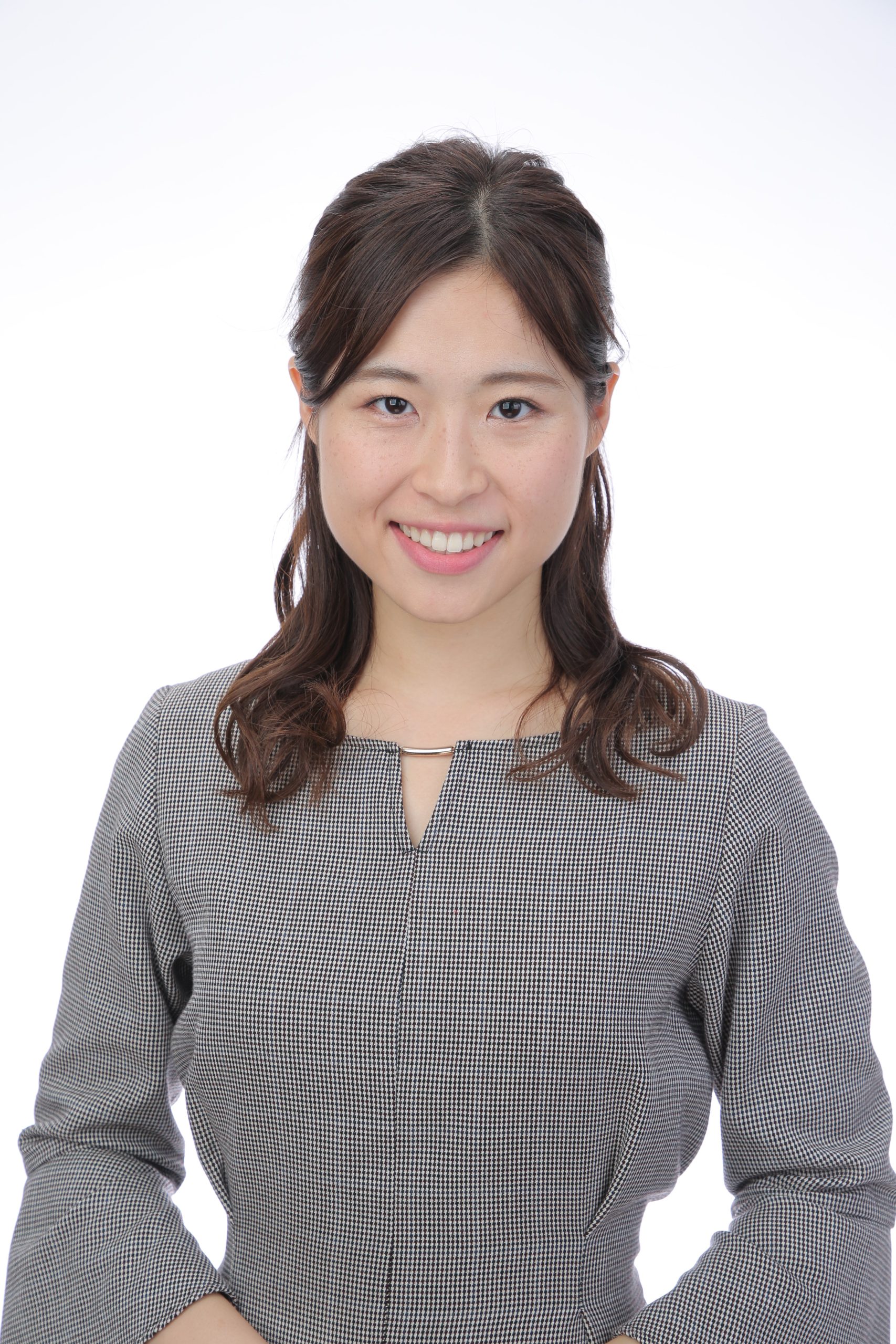

今津 知子

株式会社セールスフォース・ドットコム D&I Recruiting Manager、 国家資格キャリアコンサルタント

*ご都合により中止(休講)

1998年東京大学経済学部卒業。フードサービス、スポーツ製品メーカー、外資系生保、IT企業などで、人事、広報、マーケティングの領域を担当。2009年以降はDiversity&Inclusionを主軸に置いたキャリアを歩む。自身が転職を通じてキャリアを築いてきた経験もあり、自己理解・環境理解の大切さを痛感し、キャリアコンサルタントの資格を取得。働く女性や障害者、LGBTQ+当事者など、ビジネスにおいてマイノリティの立場にいる方々に寄り添い、彼らが生き生きと活躍できる環境実現を目指し、企業の中から社会の変革を推進する。

金子 敏哉

明治大学法学部教授

2002年に東京大学法学部を卒業。修士課程、日本学術振興会特別研究員(DC2)を経て2009年1月に東京大学大学院法学政治学研究科博士課程を修了(博士(法学))。2009年4月より明治大学法学部専任講師、2014年10月より同准教授、2021年4月より同教授。専門は知的財産法。著作権侵害に対する刑事罰の適用の在り方、二次創作と著作権法の関係、知的財産権侵害による損害賠償額の算定等を研究テーマとする。

明治大学法学部教授の金子敏哉先生にご講演いただきました。金子先生は本学法学政治学研究科博士課程を修了後、明治大学法学部で専任講師、准教授を経て教授になられました。知的財産法を専門とし、著作権侵害や損害賠償を研究テーマとされています。

前半では先生ご自身の研究テーマ、著作権法についてクイズも交えつつお話をしていただきました。例えば他人の楽曲を文化祭で演奏するとき、無料の生演奏と無料の生配信とでは法律に「公衆送信は可能」と書いていない以上、後者は著作権の侵害になりうるというように、条文の細かい文言ひとことの重要性を解説していただきました。また、条文の解釈をめぐる問題でその事件において「最終的に決着をつけるのが裁判官」とおっしゃっており、今までは「法律のもと」で考えていると思っていた私の中の裁判官像が、「法律のもとで、法律に書いてないことを」考えているというようにガラリと変わりました。

後半では大学教授のお仕事について、そして大学教員へのなり方や教授昇進のプロセスについて教えていただきました。大学や分野によってまちまちであると断られた上で、専任教員になることの難しさや専任教員であるからこそ任される仕事の多さなど、興味はあるものの自分の担当教員にはなかなか聞くことのできない大学教員のお仕事を垣間見ることのできるとても貴重なお話でした。

そしてご講演の最後に、大学教員になるまでは大変だけど、自分でテーマを設定して研究することのできるとてもやりがいのあるお仕事であるととても楽しそうにおっしゃっていたことが印象的でした。

この度は興味深いご講演をどうもありがとうございました。

(大石和奈 総合文化研究科広域科学専攻 修士課程1年)

後藤 伸之

三井物産企業投資株式会社 代表取締役社長

1997年東京大学農学部卒業、1999年同大学院農学生命科学修士修了、同年三井物産入社。プラスチックの樹脂原料販売やリサイクルビジネスを経験後、2008年以降は主に企業投資や投資先の企業価値向上に従事。 商社の持つグローバルネットワークと、投資ファンドの持つ生産性改善力を組み合わせ、日本企業が抱える社会問題の解決を目指している。 2015年総合力推進部M&A推進室長、2019年企業投資部バイアウト事業室長を経て、2020年4月より現職。 1973年、大分県生まれ。

三井物産企業投資株式会社代表取締役社長の後藤伸之さんにご講演いただきました。後藤さんは本学大学院農学生命科学修士課程修了後、三井物産に入社され、イギリスやフランスでの海外勤務を経験されながら様々な分野でビジネスを展開されてきました。

規定のルートがあるわけでも、また、確固たる見通しを持って将来の選択をできているわけでもなく、関心の蓄積で辿り着いた目の前の研究と不確かな将来を考えると靄の中を進んでいるようで私は不安でした。けれども後藤さんのお話しから、その最中には繋がりも目的もないように思える経験でも、後から振り返ればその点と点はつながっていくので、今ここで懸命にベストを尽くすことが大事なのかもしれないと思いました。例えば後藤さんは、当時は「行き当たりばったり」で進路を選択し研究に取り組んだけれども、仕事で投資先を研究する際には当時の経験や知識が役に立っているというお話をされました。

また、企業投資を行う現職の経験から、民間企業で社会課題に取り組む意義や、その具体的なプロセスをお話いただきました。注目する起業家の紹介やこれまで行った事業を共有されながら、日常生活の中から社会課題を見つけ解決していくビジネスのエッセンスを後藤さんはご教示されました。赤裸々に事業での失敗や課題、そして具体的な職務や働き方を説明いただくことで、単に会社や職種を選ぶことを超えて、働くこと自体の意味やライフワークバランスの取り方を考えるヒントを学ぶことができました。

この度はご講演いただき、ありがとうございました。

(長江侑紀 教育学研究科比較教育社会学コース博士課程 4 年)

城口 洋平

ENECHANGE株式会社 代表取締役CEO

2010年東京大学法学部卒業。東日本大震災を機にエネルギー問題への関心を深め、理系最高峰の英ケンブリッジ大学工学部修士・博士課程に進学し、電力データAI解析に関する研究を行う。同大学での研究成果をもとにENECHANGE(エネチェンジ)株式会社を2015年に起業し、2020年エネルギーテック企業として初めての東証マザーズ上場を実現。ロンドン在住、経済同友会、経産省エネルギー各種委員会に参画。

本日は、2010年に東京大学法学部をご卒業され、現在は、テクノロジーを使って脱炭素社会の実現を目指すENECHANGE(エネチェンジ)株式会社のCEOを務めておられる城口洋平様にご自身のキャリアについてご講演いただきました。

同社は、2020年エネルギーテック企業として初めて東証マザーズ上場を果たし、城口さんはイギリスに暮らしながら経済同友会、経産省エネルギー各種委員会に参画するなど、日本だけでなく世界にも大きなインパクトを与えておられます。

城口さんは、学部生の頃に進学振り分けで法学部に進学されましたが、その後エネルギー問題に関心を持つようになり、可能な限り理系科目を受講されました。卒業後、2年間働かれたのち、世界一周の旅を経て理系最高峰であるイギリスのケンブリッジ大学に進学されました。そして2015年に、電力データAI解析に関する同大学での研究成果をもとに、ENECHANGEを設立されました。

城口さんが若くして成功を収められた背景には、イギリスへの留学前に立てた10年計画がありました。城口さんは、5W1Hをもとに、自分が(WHO)今から10年後に(WHEN)自分らしくいたいから(WHY)エネルギー分野で(WHAT)経営者として(HOW)世界で(WHERE)活躍するという計画を立て、それを着実に遂行されました。それから10年が経った今、城口さんは次の10年計画の実現に向けてすでに動き始めておられます。

また、大学院での研究を経てから起業された城口さんは、「(大学卒業前の)若いうちに起業したほうがよい」という声もあるが、自分の専門性を充分に高めてからでも遅くない、むしろその方が社会を巨視的に見て、これから重要になるテーマを見つけられるとおっしゃいました。

私自身も現在博士後期課程に在籍しており、今から何かを始めるのは遅いかな…と思っていたのですが、城口さんのご講演を拝聴し、私も10年計画を立てて色々と挑戦してみようかなと思います。本日はありがとうございました。

(ヨシイ オリバレス ラファエラ 教育学研究科博士後期課程3年)

子安 ゆかり

武蔵野音楽大学講師、ピアニスト

武蔵野音楽大学ピアノ科卒業。歌曲伴奏に魅せられ留学、ドイツ国立ケルン音楽大学大学院歌曲演奏法科修了。演奏活動に加え、ケルン音楽大学講師、国際コンクール公式伴奏者など歴任。詩と音楽が人生をかけるテーマとなり、音楽活動と並行してドイツ国立ケルン総合大学で、ドイツ学、音楽学、日本学を専攻。帰国後は武蔵野音楽大学講師の傍ら東京大学大学院総合文化研究科で研究継続。博士(学術)。現在も音楽活動と研究活動の二足の草鞋を履く。

本日の講義は、ドイツ・リートという、ドイツのクラシック音楽の歌曲を専門とし、アンサンブルピアニストで研究者でもある、子安ゆかり先生に講演いただきました。キャリア教室では初めて音楽が流されるなど、いつもとは一味違った授業でした。

日本でドイツ・リートに出会い、「これだ!」と感じた子安先生。日本でやれることを極めた結果、おのずとドイツに留学する道を見つけたそうです。ドイツに留学され、日本に帰国した現在も、日本とドイツの2つのフィールドで活躍していらっしゃいます。留学したことで。専門性の深化という主目的はもちろん、世界から日本を見る立場になってはじめて、これまで想像つかなかったような人や出来事と出会った経験を得たそうです。特に、お互いに何物にもなっていないときに出会った友人は一生の財産とおっしゃいました。

子安先生の授業では、1つのことを掘り下げていくからこそ広がっていくこともある、というメッセージが強調されました。子安さんが専門とするドイツ・リートは歌とピアノの総合芸術であり、研究も文学、詩、音楽、言語など様々な分野を横断するものです。一見、子安先生はマルチスキルを磨いた人にも思えます。しかし、子安先生はむしろこれだと思ったものを深堀りした結果、マルチスキルが身に付いたと話されました。人生で大切なのは、「つらくても一歩先を見たい」と思える何かであり、それを見つけたら信じて突き進むやり方があるということを経験に基づいてお話しいただきました。

本日の授業は、学生たちのこれからの指針となると思います。この度はご講演いただき、ありがとうございました。

(新小田成美 教育学研究科修士課程2年)

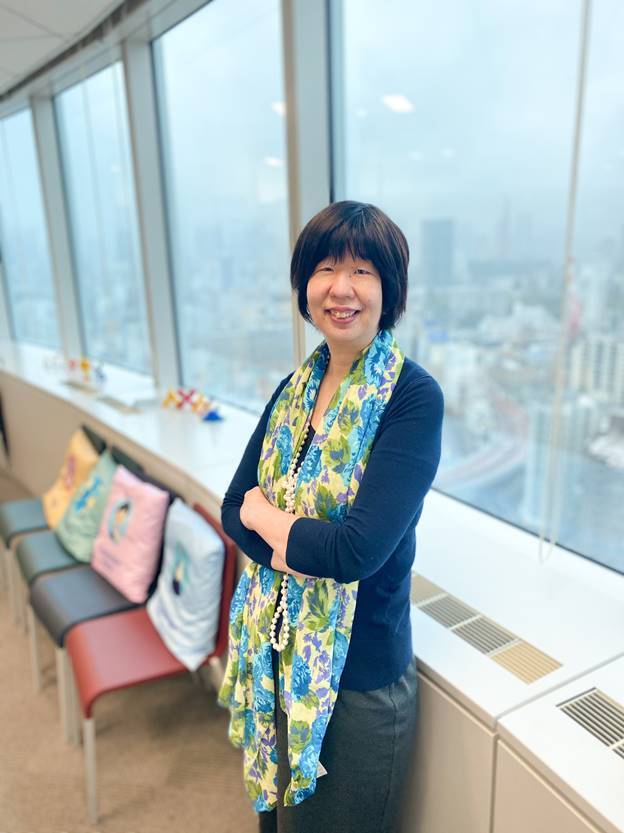

塩満 典子

文部科学省 科学技術・学術政策研究所上席フェロー

1984年3月 東京大学理学部生物学科卒 、1990年6月ハーバード・ケネディ行政大学院公共政策学修士(MPP)。1984年4月科学技術庁入庁、内閣府男女共同参画局参事官・調査課長、お茶の水女子大学教授・学長特別補佐、科学技術振興機構・科学技術システム改革推進室長、宇宙航空研究開発機構・ 航空技術部門事業推進部次長などを経て2021年4月より現職。著書に『研究資金獲得法の最前線』(学文社、2019年)ほか。

本日の講演者は、塩満典子さんでした。塩満さんは、東京大学理学部生物学科を卒業した後、科学技術庁に入庁されました。その後、国家公務員としてのキャリアを積まれる中で、人事院留学でハーバード・ケネディ行政大学院公共政策学修士(MPP)を取得されるとともに、内閣府男女共同参画局参事官・調査課長や科学技術振興機構・科学技術システム改革推進室長、宇宙航空研究開発機構・ 航空技術部門事業推進部次長などをご経験されています。また、奈良先端科学技術大学院大学教授、お茶の水女子大学教授・学長特別補佐の出向経験もお持ちです。

ご講演では、主にご自身の国家公務員としてのキャリアをご説明された後、これからの社会のイノベーションに必要なことについてご教示いただきました。そして最後に、男女共同参画社会に向けて、特に理系の女子学生の支援やその指針についてお話しいただきました。印象的だったのは、様々な次元の情報が活発に影響し合う「総合知」の実現に向けて尽力されている点で、今後学生が社会で活躍するうえで重要な方針となるのではないかと思います。

塩満さんのご経験には自分の将来を重ね合わせる学生も多く、質疑応答の時間では多くの質問が学生から寄せられました。特に多かったのは国家公務員の総合職がいかに激務であるかについての質問でした。塩満さんは、メディアなどで取り上げられたことで自分の時代に比べて状況はかなり改善されたということや、今後も改善されていくだろうという明るい見通しを回答されました。その上で、実際には一般的に公務員としてイメージされるものとは異なる職務や働き方も選ぶことができるため、その時その時で戦略的に選択してほしいと説明されていました。

この度はご講演いただき、ありがとうございました。

(新小田成美 教育学研究科比較教育社会学コース修士 2 年)

陶山 祐司

Zebras and Company 共同創業者/代表取締役

社会課題解決と事業成長を両立させ、短期的な時価総額向上よりも長期的な価値創出を行う「ゼブラ企業」の推進に取り組む。元々は経産省でエネルギー・電機産業政策を担当。その後、VCとして、100億超の資金調達をした宇宙開発ベンチャー等の事業開発を支援。2018年に独立し、SIIFにおけるインパクト投資の促進や、持続可能なまちづくりに従事。2021年にZebras and Companyを共同創業。

本日は Zebras and Company 共同創業者/代表取締役である陶山祐司さんにご講演いただきました。陶山さんは、東京大学文学部をご卒業後、経済産業省での勤務を経て、現在は独立・起業をされ、「ゼブラ企業」を推進されています。

100 枚を超えるスライドをご準備くださっていた陶山さん。ご講演の前半では、大学時代の野球部やバックパッカーのご経験から、なぜ経済産業省を就職先として選んだのか、なぜ経済産業省を退職されて起業されるに至ったのかについて、詳しくお話くださいました。

そして、前半のご講演の後、「ここまでの話の 8 割はフィクションです」という驚きのスライドが映し出されます。続けて、「嘘は一つもないけれど、こんなに綺麗なストーリーなわけがない」というお話とともに映し出された陶山さんの日記。ご自身の迷いや葛藤が綴られている日記を拝見し、「こんなに率直に思いを表現されているノートを見せていただいていいのだろうか」と思うと同時に、「いつまでも迷いや葛藤を抱え続けていいんだ」と力づけていただいた気がしました。

「綺麗なストーリー」からはこぼれ落ちてしまうお話も含め、ユーモアも交えながらエネルギッシュなご講演をいただき、受講生からは「キャリアについて、もっと自由に考えていいんだと思った」という声も上がりました。

ご講演の冒頭、「学生の皆さんにとって、今日の話が『きっかけのきっかけ』くらいになったらいいと思う」とのお話がありましたが、多くの学生にとって、より幅広い観点からキャリアについて捉え直すきっかけになったと思います。

この度はご講演いただき、誠にありがとうございました。

(寺澤さやか 教育学研究科比較教育社会学コース博士課程 4 年)

新納 麻理佳

大手監査法人ESG統合報告書アドバイザリー

2002年東京大学教養学部卒。 同年株式会社ハースト婦人画報社入社。 雑誌「25ans」編集部にてファッション・カルチャー・インタビューなどを担当するほか、2010年「25ans オンライン」を立ち上げる。 2012年退社後、ソーシャルエンタープライズにてプロデューサー兼執行役員として社会課題をクリエイティブに解決するビジネスを展開。 2017年以降ダイバーシティコンサルティング会社にて事業開発本部マネージャーとして全事業の運営を担い、2019年に取締役に就任。 2020年より大手監査法人にてESG統合報告書アドバイザリーを担当し、企業のESG経営を支援。 また、2020年度より東京大学教養学部にて全学自由研究ゼミナール「ソーシャルビジネスをデザインする~課題発見と解決のアイディア創出へ」を担当。

大手監査法人でESG統合報告アドバイザリーとして働いていらっしゃる新納(にいろ)麻理佳さんにご講演していただきました。新納さんは教養学部を卒業後、雑誌編集、社会課題を解決するソーシャルビジネス、ダイバーシティコンサルティングなどを経て現在の大手監査法人に転職されたそうです。

ご講演の前半では現在のESG統合報告アドバイザリーのお仕事について教えていただきました。昨今取り沙汰されるようになったSDGsは、企業のみならず投資家の投資の仕方にも影響を与えます。SDGsに取り組んでいる企業に対して投資を行うことをESG(Environment, Social, Governance)投資といいます。「企業は投資してもらうためにSDGsに配慮し、投資家はESG投資をする」このサイクルを回すことを促進することが新納さんのお仕事だとおっしゃっていました。正直今までは、SDGsはただ企業が環境を保護していることをアピールするための指標だと思っていたのですが、投資家が絡むビジネス的な側面もあると知り、興味深かったです。

後半は新納さんご自身のキャリアについてでした。新納さんは一見関連のない分野への転職をされてきているように見えましたが一貫して、「やりたい領域で、スキルを発展させることができる職場」への転職をされてきました。そして組織内でのご自身のポジションも一貫していて、経営者や事業リーダーを支える立場や、0から1を生み出す新規サービス開発を得意分野として継続していらしたそうです。感情をガソリンにしながら、本当に好きと思えるものを突き詰める。そしてスキルを磨き、自分なりの美学を持つ。最後のまとめでおっしゃっていたこれらの言葉は、現在進路について考えている私にはとても印象的な言葉でした。

この度はためになるご講演ありがとうございました。

(大石和奈 総合文化研究科広域科学専攻 修士課程1年)

吉田 直人

一般財団法人日本気象協会 気象予報士

石川県金沢市出身。大学在学中に気象予報士の資格を取り、2011年に東京大学教養学部広域科学科卒業後、一般財団法人日本気象協会へ入社。はじめは、予測部門に所属し、道路会社や港湾・船舶系会社への日々の気象予測情報提供を行う。入社7年目からは交通部門へ異動し、道路会社への気象情報提供の業務責任者として、業務管理や気象コンサルティングを実施。また、いずれの部署でも継続的に予測精度向上や作業効率化を担当している。

本日は一般財団法人日本気象協会の交通部門にて、道路会社への気象情報提供の業務責任者として業務管理や気象コンサルティングを実施されている吉田直人様にご自身のキャリアについてご講演いただきました。

吉田さんは雨の日が多いことで知られる石川県のご出身で、幼い頃から「今日傘を持っていくべきか自分でわかったらいいのになぁ」という考えから天気に関心を持つようになられたとのことでした。 高校生の時に、ご自身が好きなアーティストが気象予報士の資格を持っているという情報を耳にしたことをきっかけに気象予報士を意識するようになられたそうです。 大学時代は気象予報士の資格試験に向けて勉強する傍ら、 化学の先生になることにもご関心をお持ちだったことから、教職科目も受講されていました。 3 回の不合格を経て気象予報士の資格試験に合格され、当時は、女性のお天気キャスターが多かった中、吉田さんは「お天気のお兄さん」になることを目指して第一志望だった日本気象協会に就職されました。

しかし、入社直後にその夢が叶うことはないという事実を知らされたそうです。それでも、吉田さんは「自分が選んだ道」という決意のもと、幼い頃から独学で習得されたプログラミングの知識なども活かしながら、現在は、予測精度向上や作業効率といった分野でご活躍されています。

予報した天気が当たらなかった時や、災害のニュースを見て無力感を感じられることもあるそうですが、これからも「(今後起きうる)マイナスを0にする」仕事にやりがいを見つけていきたいとおっしゃっていたのがとても印象的でした。私も研究者として、十分に自分の研究成果を社会に還元できず葛藤を抱えていたのですが、吉田さんのご講演を拝聴し、これからも研究に尽力しようと思いました。ご講演ありがとうございました。

(ヨシイ オリバレス ラファエラ 教育学研究科 博士後期課程3年)

吉田 ゆり

がんと働く応援団 代表理事、国家検定キャリアコンサルティング技能士2級、国家資格第一種衛生管理者・両立支援コーディネーター、メンタルヘルスマネジメント2種

81年生まれ、東京都出身。千葉大学文学部行動科学科社会学卒業。15歳で単身留学したカナダでキャリアカウンセリングと出会う。企業と人がWinWinになれる環境を作りたいと大学卒業後、複数社で人事として採用育成に携わる。2児の母になった際育児と仕事の両立の壁に直面し独立し、2018年9月にキャリアコンサルティング事務所を立ち上げる。2018年秋(37歳)に卵巣がんが発覚し、手術。現在は、ホルモン治療中。がんになった事で初めて「がん=死ではない」事に気がつき、がん経験者の継続就労を支援する活動を団体を設立し始める。既婚、2児の母&義母の生活介助者

本日は、がんと働く応援団代表理事の吉田ゆり先生にご講演いただきました。

ご講演は、私たちががんについて知る理由から始まりました。3割が現役世代で発症することや、女性に多いがんは30代~40代がピークであること、自分や周りの人ががんと判明した時に「がんショック」と呼ばれる精神的に揺さぶられた状態に陥ることを教えていただき、がんを正しく知ることで人生を守ってほしいというメッセージを受け取りました。

次に、吉田先生のキャリアについてお話しいただきました。もともと体を壊すほどまで働くことにあまり疑問を持つことのない日本社会への違和感があった吉田先生は、カナダへの留学を期に、キャリアカウンセリングを日本に持ち込みたいと感じられました。日本に戻ってからは人事の仕事に従事しますが、いつの間にか自分自身が問題視していた働き方に陥ってしまい、ワークライフバランスの取れない生活になっていたといいます。しかし、家族ができたことによって、これまでの働き方では両立は難しいと気づいたそうです。その後、両立のため独立した矢先にがんが見つかります。自分ががんになった事で初めて「がん=死ではない」ことに気づき、現在はがん経験者の就労継続の支援活動を行っているそうです。

最後に、人生が「うまくいかない」ことについてお話しいただきました。学生たちはどうしても時とともに右肩上がりの「うまくいく」人生だけを想像しますが、実際の人生にはジェットコースターのように紆余曲折があります。例えば、学生たちが想定していないこととして、職場でよく発生する傷病であり、時には退職理由にもなる「うつ病」と「腰痛」を例に挙げられました。では、うまくいかなかったらどうすればいいのか。吉田先生は「うまくいかない」ことを人に話すことが必要だとお話されました。人と対話することで、自分の現状を正しく把握し、認知のゆがみから抜け出す事が出来る。自分の目標・使命を探すことが「うまくいかない状況」でも次のアクションを起こす原動力を得る方法だといいます。大切なのは完璧にすることではなく、最も大事なことを取り逃さないことなのです。

今回のご講義では「うまくいない」ことがあった時人生をどう立て直すかについてのお話が特に印象的でした。人生の「偶発性」についてはこれまでの授業でもたびたび紹介されましたが、それからどうするのかまでお話されたことで、学生に「自分ならどうするのか」と考えさせる授業であったと思います。

吉田先生には貴重なご講演をしていただきました。ありがとうございました。

(新小田 成美 教育学研究科修士課程2年)

Winnie Hsu

ジャーナリスト/ノースウェスタン大学メディア・ジャーナリズム・スクール修士課程

Winnie Hsu graduated from UTokyo in 2017 with a major in environmental sciences and a minor in cognitive behavioral sciences. Upon graduation, she worked full-time at L.E.K. Consulting, a global strategy consulting firm for 4 years. She has been a part-time travel reporter at NHKWORLD since college. On weekends, she also works as a producer / reporter for Asian Boss, a Youtube channel with 3M followers, doing street interviews and documentaries. Over the summer, she worked for the BBC covering the Olympics. Currently, she is a master’s student at Northwestern University Medill School of Journalism, specializing in Video & Broadcast. 2017年東京大学卒業(環境科学専攻、認知行動科学副専攻)。グローバル戦略コンサルティングファームであるL.E.K.コンサルティングに4年間正社員として勤務。大学時代からNHKWORLDで非常勤の旅行記者を務める。週末は、フォロワー数300万人のAsian BossというYoutubeチャンネルでプロデューサー兼レポーターとして街頭インタビューやドキュメンタリーを担当している。また、夏にはBBCでオリンピックの取材に携わり、現在はノースウェスタン大学メディア・ジャーナリズム・スクールの修士課程に在籍し、ビデオと放送を専門としている。

Hsu様は、東京大学教養学部英語コース(PEAK)の環境科学専攻を2017年に卒業後、L.E.K.コンサルティングで4年間勤務されました。大学時代からNHKWORLDで旅番組のリポーターを務めたり、Youtubeチャンネルで街頭インタビューやドキュメンタリー作成をしたりなど、ジャーナリズム活動を続けられてきました。更なるキャリアアップを目指して、現在はノースウェスタン大学メディア・ジャーナリズム・スクールの修士課程に在籍し、ビデオと放送を専門に勉学に励まれています。大学在学中の受講生に近い目線から、やりたいことをやってみよう!と励ますような口調でHsuさんはお話をされました。

What are you going to do with your life?という質問で講演を始めたHsuさんは、東大在学中の活動と就労機会の関係や、仕事の中で経験された内容と現在の専攻の接続など、それぞれのライフイベントを鮮やかに繋げていきながら、キャリア形成のエッセンスをご教示されました。キャリアは事前に用意されているわけでも、直線的に形成されるわけでもありません。Hsuさんのジャーナリズムへの強い興味関心と機会を掴もうとする努力によって、NHKWORLDの学生レポーターという新しいポジションを作り出した過程は、積極的に好きなことに取り組むことで開かれる道があることを、身をもって示された例だと思います。

ただし、後半では、そうした個人のやる気を削ぎ、開いていたはずの道を閉ざすような社会的課題も提起されました。東大におけるジェンダー比の偏りから、女子学生に対するバイアスや社会的抑圧が働いていないかを再考する必要があることをHsuさんは訴えました。この段階ではこれをしているべき、この状況ではこうすることが望ましい、そうした規範に従うことで安定した社会的地位を達成できると考える社会で育った私は、今でも「あなたは何がしたいの?」という質問が最も苦手な質問です。いつでも変わっていい、変化を受け入れていこう、そのHsuさんの言葉に背中を押されながら、少しずつ変わっていこうと私は思いました。ご講演ありがとうございました。

(長江侑紀 教育学研究科博士後期課程4年)

キャリア・ワークショップ

(実施:キャリアサポート室)

今回の授業では、キャリアサポート室の方にお越しいただき、自己分析を他者と共有し、フィードバックを受け合うことで、自己理解を深めていくワークを行いました。

まず、変化の激しい時代を生きる学生たちは、計画を立てて目標を達成すると同時に、状況に対して柔軟に対応したキャリア形成が必要であると説明されました。その中で、「自分らしさ」という軸をもってキャリアを考えることができるようになることが、本日の授業の目的です。

授業では2回のグループワークが行われました。まず、自分の人生をプラスの時とマイナスの時で波のように繋いだ図をシェアしあいました。学生たちの気づきの中では、「環境・人間関係の変化に伴うグラフの変化が多い」、「東大合格がトップで、そのあとイメージとのギャップで下降する」、「コロナの影響で休校になった時期に気持ちが落ち込んでいた」などの意見が多くみられました。他の人のワークを見て、思いがけない点でプラスやマイナスになることに新鮮さを感じたようで、話が弾んでいきました。

次に、学校・サークル活動、家族、自分のポリシーなどの経験を通じて持つようになった自分の得意・不得意な社会人基礎力について、シェアしあいました。各々の独自体験が、学生たちには刺激になっているようでした。グループワークの後、社会人基礎力は経験によって鍛えたり、新たに開発したりできることが説明され、何をどう開発できるか個人で考えた後、みんなで一斉にシェアしました。新たに獲得したい基礎力として多く挙げられたのは、「前に踏み出す力」でした。

本日の授業によって、学生たちはゲスト講師の方々お話しを一層深く理解することができるようになったかと思います。キャリアサポート室のみなさま、ありがとうございました。

(新小田成美 教育学研究科比較教育社会学コース修士 2 年)

今津 知子

アクサ生命保険株式会社 カルチャー&ダイバーシティ マネージャー

1998年東京大学経済学部経済学科卒業。新卒でフードサービス会社に就職。現場を1年経験後、教育・採用業務に従事。その後スポーツメーカーでは、マーケティング・広報と社内教育を担当。外資系生保で、ダイバーシティ推進業務をほぼゼロから立ち上げ。その後広報業務を経験後、2019年にアクサに転職、現在に至る。22年の社会人生活の中で、仕事ではかけがえのない出会いや経験を積み、子育てや親の介護からもまた多くを学んでいる。

本日はアクサ生命保険株式会社でカルチャー&ダイバーシティ マネージャーを務めていらっしゃいます、今津知子さんにご講演いただきました。

ご講演では、キャリア形成理論の1つとして「4L」の枠組み(労働 Labor、 学習 Learning、 余暇 Leisure、 愛 Love)をご紹介いただき、ご自身のこれまでのキャリアにおいてこの4つの要素が占める割合を時系列に沿ってご紹介いただきました。そのうえで、この4要素のバランスが良いことが理想であるわけではなく、その時々の自分のライフスタイルにマッチする働き方が正解であるとお話しされました。また、新卒で入社した会社で学びたいことを学べたら次のステップに進むために転職するのか、同じ会社で働き続けるのかの選択もその人の価値観次第であるとおっしゃており、キャリアは自分自身がその時大事にしたい価値観で決めるものなのだということを強く感じました。

また私生活の面では、特に介護や育児は自分で時間をコントロールできないという点で大変ですが、こうした面に関してはある程度割り切って対処することも必要であるともおっしゃっており、こうした姿勢こそが仕事と私生活を両立させるカギであるとも感じました。

多くの経験をされてきた今津さんのお話は大変興味深く、広い視点で自分の現在のキャリアや生活を捉えることの大切さを感じました。この度はご講演いただき、ありがとうございました。

(総合文化研究科 修士1年 吉野真理子)

大澤 辰夫

ボーズ・オートモーティブ合同会社 Executive Operating Officer

1980年東京大学大学院工学系研究科修士課程修了、日産自動車に入社。開発部門で、振動、騒音、ハンドリング、乗り心地等、車両走行性能を担当。1998年商品企画部門に異動し、チーフプロダクトスペシャリストとして、北米向けフルサイズピックアップ、SUV、日本向けフーガ、スカイライン、シーマ、高級チャンネルのインフィニティ車種全般の企画を行う。2011年ボーズ・オートモーティブに転職し、現在に至る。

本日はボーズ・オートモーティブ合同会社でExecutive Operating Officerを務められている大澤辰夫さんにご講演頂きました。ご講演では、今まで経験された職務それぞれについての内容ややりがいをお話しいただきました。

大澤さんは1980年、東京大学大学院工学系研究科(航空工学専攻)修士課程を修了後に日産自動車に入社され、開発部門で主に振動や騒音を軽減する技術開発に携わってこられました。その後、日産のアメリカ進出に際して、4年間立ち上げメンバーとして幅広い開発業務を担当されたそうです。1998年には商品開発部門に異動され、チーフプロダクトスペシャリスト(CPS)として、様々な車種の企画をされてきました。商品開発業務については、ターゲットとなる顧客の調査に始まり、実寸大のモデルの作成に至るまで、その業務内容について段階を追って具体的にお話しいただき、学生にとっては将来の仕事を想像する上で大変有用で興味深い内容であったと思います。大澤さんは、ご自身が担当されたCPSの仕事は自動車開発業務の中で一番楽しく達成感のある職種だと仰っていたのが印象的でした。2011年には日産自動車と技術面での連携も多かったボーズ・オートモーティブ合同会社に転職され、これまでの経験を生かしつつExecutive Operating Officerとして様々なオーディオ技術に関わっておられるそうです。

ご自身がされてきた職務について活き活きとお話されている大澤さんの様子を拝見し、私自身将来自分の経歴を振り返った時に、大澤さんのように堂々と自分のやってきたことについて語れるような人間になりたいと思いました。

(総合文化研究科 修士1年 仲川久礼亜)

葛西 周

早稲田大学高等研究所 講師

2005年桐朋学園大学作曲理論学科卒業。2007年東京藝術大学大学院音楽研究科修士課程、2010年博士課程修了。博士(音楽学)。同大学助手および12の大学・研究機関で非常勤講師・研究員を務め、語学、初年次教育、一般教養から卒論指導や大学院ゼミまで多様な科目を担当してきた。2020年4月より現職。専門は日本の近現代音楽史で、特に音楽体験の場の変遷に関心があり、最近は温泉地における音楽実践について研究している。

本日は早稲田大学高等研究所で講師をされている葛西周さんにご講演いただきました。葛西さんは日本の近現代音楽史をご専門とされています。学生である私自身、身近な存在である研究者のお話は大変興味深いものでした。

研究者というと一般的には、自分の好きなこと追い続けてそれにより生計を立てていける職業、という印象を持たれることが多いと思います。しかし研究者である葛西さんが語られたことは、研究のモチベーションは「好きなこと」だけではない上、研究により「生計を立てる」ことは決して一筋縄にいくものではない、というシビアな実態でした。

講演では「アカデミア・サバイバル入門」というテーマのもとで研究者としての困難とその対処について率直なお話をたくさんしていただき、研究者は決して楽な道ではないということを痛感しました。しかしだからこそ、音楽そして研究者の道を今まで貫いて来られた葛西さんのお話のうちには自分の仕事に対する誇りを窺い知ることができ、私自身研究者への敬意や憧れを改めて強く抱きました。

講演の締めくくりには学生に対して「自分のキャッチコピーをじぶんで作ること」を提案されました。色々な人に広く興味を持ってもらえるような自分に関するキャッチコピーを提示すると、それがコミュニケーションのきっかけになるということです。大学教員としての指導の役割は一方向的な知識の供給ではなく、議論を促し双方の考えをブラッシュアップさせることにあると仰っており、コミュニケーションの大切さについて語られていた点が印象的でした。

(総合文化研究科 修士1年 仲川久礼亜)

神代 康幸

財務省関税局関税課 課長補佐

福岡県出身。京都大学・同大学院を経て、2013年財務省入省。 入省後、大臣官房総合政策課に所属し、マクロ経済分析を担当。2015年には東北財務局にて、金融検査や災害復旧業務に従事。 その後、大臣官房秘書課でのG7仙台会合事務局や金融庁(出向)における金融行政を通じ、国際的な経験を積む。 留学では仏・エコールポリテクニークにて経済やデータ分析を専攻、帰国後は財務省関税局で関税率の検討等、関税政策の企画・立案に取り組む。

第2回となる今回は、財務省関税局関税課課長補佐の神代康幸さんを講師としてお招きし、中高生時代の進路選択・大学時代のキャリアの選択・財務省での業務を中心にお話いただきました。たくさん悩みながらもたくましく生き方を決めていくエピソードの数々に、私も勇気をもらえるような60分でした。

キャリア選択について「限られた状況や選択肢で、その都度決める」という言葉が特に印象に残りました。講義では、中高生時代・大学受験・就職といった場面で、限られた選択肢で最善の選択を行い、人生を広げていった様子を紹介いただきました。キャリア選択について「周囲の環境は不可抗力で変わってしまうので、キャリアは考えていても答えがない」という言葉は、遠い未来を想像しながらキャリアを考えてしまいがちな学生に新たな気づきを与えていたように思えました。私も博士号取得後のキャリアについて思い悩むことがありますが、まだ見ぬ将来に悩み過ぎる必要はないのだなと、気楽になることができました。同時に、だからこそ目の前のことに注力しようと気持ちが引き締まりました。

講義では神代さんの仕事観についても伺うことができました。財務省では比較的短いスパンで役職が変更になり、扱ってきた業務は多岐に渡るものの、それらの業務は裏でつながっているという話が印象に残りました。「同じような仕事をやっていればプロフェッショナルというわけではない」という言葉は、スペシャリスト・ゼネラリストを目指すそれぞれの学生にとって、専門性について考える良い機会になると感じました。 講義の終盤には、今の学生が努力すべきこと3点(勉強すること・地味でも着実に成果をあげること・できればグローバルに行動すること)を端的に示して頂きました。講義の内容ともつながりが深く、きっと多くの学生が記憶に残していることかと思います。

(学際情報学府 博士1年 今泉拓)

讃井 康智

ライフイズテック株式会社 取締役

1983年、福岡市生まれ。久留米大学附設中高卒。東京大学教育学部卒業後、株式会社リンクアンドモチベーションに勤務。その後、独立し、東京大学大学院 教育学研究科に進学し、故三宅なほみ先生に師事。各地の教育委員会・小学校・保育園などで創造的で協調的な21世紀型の学びを実現するサポートを行う。ライフイズテックには立ち上げ時から参画。自治体・学校・企業向け事業担当役員。NewsPicksプロピッカー(教育領域)。

今回はライフイズテック株式会社取締役の讃井康智さんにご講演いただきました。讃井さんは本学教育学部をご卒業後、人材コンサルティング会社に勤務され、その後大学院で研究を再開される傍らライフイズテック株式会社の設立に関わられました。会社ではITに興味を持つ中高生にプログラミングを学ぶ機会を提供するキャンプを毎年開催され、現在はプログラミングをオンラインで学べる教材も開発、提供されています。

ご講演の中で、ご自身のキャリアには日本の教育を変えたいという思いが常にあると伺いました。地域による教育の格差を解決する手段としてITを活用するという事業目的はまさに讃井さんの原体験に基づくものであり、こうしたお話から「意志が事業を創る」「理想の未来は創れる」というお言葉が非常に生き生きと迫ってきました。一方で讃井さんはお仕事をされるなかで現場視察も大事にされているそうで、ITはあくまで課題解決の手段であるというお考えも強く伝わってきました。この考え方は、キャリアを考える場合にとどまらず、ポストコロナ時代を生きる私たちの今後の生活における普遍的なテーマになりうると感じました。

さらに、行った先の偶然がキャリアを形成する、というお話も非常に興味深く、「偶然」を獲得するためにも、興味を持ったことに自分から進んでアプローチしていくことの大切さを改めて感じました。この度はご講演いただき、ありがとうございました。

(総合文化研究科 修士1年 吉野真理子)

髙橋 哲也

キリンホールディングス株式会社 経営企画部DX戦略推進室

2006年、東京大学総合文化研究科修了。分析化学の研究室を修了しながらも、文系の採用枠でキリンビールに入社。営業を4年勤めた後、社内公募制度でマーケティングリサーチを担当する部署に異動し、9年間マーケティング周りのデータ分析を担当する。この春より新設された現部署に異動し、様々なデジタル技術の業務活用支援を行っている。

本日は株式会社キリンホールディングスの髙橋哲也さんにご講演いただきました。

髙橋さんは今年から社内で新設の部署に異動になり、デジタルトランスフォーメーションに関するお仕事をなされています。現在の部署に移るまでは営業のサポートや商品開発に関するデータ分析などのマーケティングリサーチのお仕事を9年ほどなさっていたそうです。

本日は「わからないことだらけの世の中で、どうすればいいか?」というテーマに沿って講演をしてくださりました。

髙橋さんは元々文科三類で東京大学に入学されたのち、バイオテクノロジーとの「偶然の出会い」により科学の道に進まれたそうです。また、現在のキリンホールディングスさんへの就職を決意されたのも、ちょっとした出来事によりお酒に対する考えが180度転換したことがきっかけだったそうです。「偶然」に直面しやすい生活を意識的にすることで、面白い巡り合わせがあると言われます。

個人のキャリアの8割は予期しない偶発的なことによって決定されるとも言われる不確実な世の中では、「自分を拡げること」に力と時間を費やすべきだと髙橋さんは仰います。その中でも、自分には無い何かを持っている人との関係の大切さを主張されていました。実際に何よりも不確実なものは人との巡り合わせなので、だからこそ、リモート化が進み「偶然」の出会いを作り出しにくい昨今の状況においては、その状況をしっかりと認識し、巡り合わせを生むにはどうしたら良いかを積極的に模索していくことが必要なのだということを痛感しました。

(総合文化研究科 修士1年 仲川久礼亜)

徐 世傑

有限会社 メカノトランスフォーマ 代表取締役

マレーシア出身。2005年東京大学大学院精密機械工学専攻修士課程修了。大学学部2年生頃から矢野健(現会長)と(有)電子精機(現(有)メカノトランスフォーマ)の設立に関わり、2005年に入社。2012年メカノトランスフォーマ社の代表取締役に就任。アクチュエータ技術を梃子に、「人づくり」「新技術づくり」「モノづくり」「サービス」を通じて、日本と世界を結んでいくことも大きな目標の一つ。日本と世界の成長の一翼を担える会社を目指す。

本日は有限会社メカノトランスフォーマ代表取締役の徐世傑さんにご講演いただきました。講演では、徐さんの進路選択だけでなく人生哲学についても深く伺うことができました。特に、人間関係に関する処世術やお金の価値観についてなど、普段の学生生活からは知ることができないトピックも多くお話いただき、大変有意義な時間となりました。

好きなことで仕事を選ぶか、求められることで仕事を選ぶか、という話題は多くの受講生の印象に残ったかと思います。好きなことで仕事を選んだ場合は、大変な努力と時間が必要とされるものの、苦に思うことが少ないこと。一方、求められる仕事を選んだ場合は、早い段階で事業が軌道にのり、儲けがでることも多いこと。ただ、どちらが正解ということもなく、好きなことから求められることへ(またはその逆へ)変更する人もいること、などをご教授いただきました。好きなことをできる仕事を選ぶか、儲かる仕事を選ぶか、というのは多くの学部生にとって共通の悩みだと思います。私自身も博士号取得後の進路に悩んでいますが、正解はないという言葉に勇気づけられ、自分なりに精一杯頑張ろうという気持ちになりました。

講演で一番心に残った言葉に「(人生は)人間力を修行するジム」というものがあります。何か上手くいかないことがあったときや理不尽に直面した時に、それを自分を鍛える場だと思え、という趣旨です。好きなことを選び、多くの苦労を経験された徐さんだからこそ、この言葉に大変な説得力を感じました。上手くいかないときは落ち込んでしまいがちですが、それを跳ね返す強い気持ちの大切さを痛感しました。この言葉は、受講生にも大きく響いたかと思います。この度はご講演いただき、大変ありがとうございました。

(学際情報学府 博士1年 今泉拓)

中村 有沙

株式会社オアシススタイルウェア 代表取締役

2011年東京大学経済学部卒業。在学中は「学生のためのビジネスコンテストKING運営委員会」に所属。新卒で水道工事業を手がける株式会社オアシスソリューションに入社。売上全国1位を取るなど営業職として4年間活躍後、人事部を立ち上げる。人事部在籍中、自社の制服リニューアルを担当したことがきっかけで、スーツに見える作業着「ワークウェアスーツ」を考案。2017年ワークウェアスーツ販売のため株式会社オアシススタイルウェアを立ち上げ、代表取締役に就任。プライベートでは第一子を出産し、現在育児休業中。

今回は株式会社オアシススタイルウェア代表取締役の中村有沙様にお越しいただき、これまでのキャリアや将来を考えるにあたってのヒントについてご講演いただきました。

中村さんは2011年に本学経済学部をご卒業後、水道事業を行うベンチャー企業、株式会社オアシスソリューションに入社され、内気な自分を変えたいという思いからまずは営業職としてご活躍されます。その中で、社内研修制度の効率化等の必要性を感じられ、4年目に社長に直談判し、ご自身が中心になって社内に人事部を立ち上げられます。そこで若手の採用に苦労する現状を打開する為に会社の第一印象を変える必要性を実感され、「スーツにみえる作業着」ワークウェアスーツを2年かけて開発されました。この作業着が好評を呼び、今では550社以上の企業に採用されています。

ご講演では在学時の挫折についてもお話くださり、そうしたご自身の経験から、将来の方向性に迷った時は、まずは飛び込んでみるべきだと仰いました。また社会には新しいものを「作る」人と、既存のシステムを「守る」人の二種類が存在しますが、そのうち自分はどちらになりたいのかを考えることも有益だとのお話もされました。その上で、仕事を選ぶ際には、向き不向きを考えるよりもやりたいことをやるべきだとお話しいただきました。ご講演を聴いて、順風満帆なキャリアを歩まれている様に見える中村さんでも、実は悩まれることも多かったという点が意外に感じられたと同時に、能動的に動くことの重要性にも気付かされました。またご提示頂いた進路選択に当っての3つのヒントは、受講生の将来への良き指針になったと思います。この度はご講演いただきありがとうございました。

(総合文化研究科 修士1年 吉野真理子)

堀部 直人

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン ビジネスプラットフォーム部マネージャー

2002年東京大学入学。 日本学術振興会特別研究員(DC1)として進化生物学の研究を行う。副専攻として科学技術インタープリター養成プログラムを修める。前期課程と合わせ9年間を駒場ですごし2011年博士課程修了(学術)。株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワンというビジネス書の出版社で働き始める。書店営業、システム開発などを経て編集部へ。ビジネス書を編集する傍らビッグクエスチョンズシリーズやあかちゃん学絵本シリーズを手掛ける。2020年より編集部を離れDX推進にかかわる。

本日は株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワンの堀部直人さんにご講演いただきました。講演では、進路選択の過程、博士課程での体験、出版業界での業務についてお話いただきました。今回は学生間のディスカッションを積極的に設け、学生の不安や疑問に対して、堀部さんが回答し話題を広げていくという形式で行いました。堀部さんは博士号取得後に就職するというキャリアを選んだ方で、私も一人の博士課程学生として大変参考になる内容でした。

進路選択や出版業務などの各話題において、堀部さんが自身の専門や強みを柔軟に捉えている点が非常に印象的でした。例えば、興味のある専門が複数あるから、幅広く学べる教養学部の後期課程に進学したこと。例えば、副専攻である科学技術インタープリターを活かして就職したこと。また例えば、就職先でも流通・編集・人事と様々な領域を担当してきたこと。自身の専門領域内に固執せずに、専門と進路や業務との間にうまく接点を作っていく姿勢は、ぜひ見習いたいと感じました。堀部さんがご自身の柔軟な生き方について、油滴がふらふらと動く様子に重ね合わせながら表現していた点もとても印象的でした。博士課程について具体的にイメージしづらい前期課程の学生にとっても、柔軟な生き方がマルチステージな人生において重要なこと、遠くの目標に向かって逆算で進路選択することだけが全てでないことが伝わっていたと思います。

講演の最後に頂いた『フラフラ博士課程に行くのもいい』という言葉を書き記し、今回の記録にしたいと思います。

(学際情報学府 博士1年 今泉拓)

宗京 裕美子

Sake Suki 創業者 社長

福井県生まれ。金沢大学附属高校出身。2008年東京大学文学部社会学専修課程卒業。ゴールドマンサックス証券グローバルマーケッツ部門入社。2011年米国野村證券に転職し、米ニューヨーク移住。勤務期間にColumbia University SIPAの修士号取得。日本の地酒を米国に広めたいと清酒輸入会社Sake Sukiを2013年に創業。現在米国主要都市含む15州、1000店舗のハイエンドレストラン等に卸す。私生活では、アメリカ人の旦那と4歳と2歳の娘、マルチーズとニューヨークで暮らす。

本日は清酒輸入会社Sake Sukiの創業者であり社長をお務めの宗京裕美子さんにご講演いただきました。2013年創業のSake Sukiは、日本の地酒を米国に広めるべく、現在米国主要都市を含む15州、約1000店舗のハイエンドレストラン等に日本酒を卸しています。 講演では今までに経験されたキャリアとその経緯についてお話しいただきました。

宗京さんは大学生時代、メディア業界に興味を持ちテレビ局でのインターンなどを数多く経験されました。就職活動に際しては今一度自己分析をした結果、外資金融の道を志しゴールドマン・サックス証券へ入社されました。その後4年間のキャリアの中で、国際的な視点から、日本で働くことへの限界を感じるようになり米国野村證券へ転職、海外生活を始められたということです。アメリカではグローバルスタンダードを身につけたいという想いからコロンビア大学大学院(SIPA)へ通い修士号の取得もされています。現職であるSake Sukiは、大学院生時代に金融業の傍ら趣味感覚で始められたものでしたが、より自分のバックグラウンドや強みを活かせる道として、その経営を本業に選択されたそうです。

宗京さんは今までの経歴を振り返り、様々な経験や人脈を培ってきたことがそれ以降のキャリアを築く上で活きていて、その結果としてある今の生活が今の自分に一番合っていて幸せだとおっしゃっていました。

あまり苦労を語られない宗京さんでしたが、その時々の目標達成に向けて人一倍努力をされ、またそれぞれの局面における課題に柔軟に対応してきたからこそ、次につながる経験を築かれることになったのだろうと感じました。

(総合文化研究科 修士1年 仲川久礼亜)

安井 則恵

野村不動産株式会社 住宅事業本部事業推進一部 専門職

大学を卒業後、メーカーの住宅事業部(分社化し旭化成ホームズ株式会社)に配属。住宅の設計やインテリアの提案業務を行う。その後、ディベロッパー((株)大京)に転職し、営業推進部、商品企画部・高額チームでマンションの企画・推進業務、モデルルームのデザイン、高額物件のオーダーメイド対応などを行う。その後、アメリカに渡り、Interior and Landscape を専攻し、日本に帰国。その後、ディベロッパー(東京建物株式会社)を経て、現職、野村不動産株式会社でマンションの仕様決めやインテリア業務を行う。

今回は野村不動産株式会社住宅事業部にお勤めでいらっしゃいます安井則恵さんにご講演いただきました。安井さんはこれまで住宅の内部に関わるお仕事を続けてこられ、キャリアの途中ではアメリカ留学も経験されています。ご講演では、主に現在関わられているお仕事の具体的な内容や、ご自身のキャリア選択に関してお話しいただきました。

安井さんが現在手掛けておられるマンションの内装については、扱うマンションそれぞれのコンセプトに合わせて、住む人が使いやすい内装を材質から細かく決定していくとのことでした。決めなくてはいけないことがたくさんある一方で、一から空間を作り上げる楽しみがあるというお言葉が印象的でした。

またキャリア選択については、ご自身の経験にもとづいた女性として働くことについての考えや、学生のうちにやっておくべきことなどについてお話しいただきました。女性が長く働ける会社であるかどうかを見極める一つの指針として、女性の管理職がどの程度いるかを見るという点を挙げていただきました。またアルバイトや留学を通して、さまざまな世界があることを知るべきだともアドバイスされました。私も留学を通して視野がとても広がった経験があるので、お話にとても共感できました。

ご講演で詳しく仕事内容を紹介していただいたことで、今まで知らなかった仕事を知ることができた学生がたくさんいたと思います。この度はご講演ありがとうございました。

(総合文化研究科 修士1年 吉野真理子)

キャリア・ワークショップ

(実施:キャリアサポート室)

今回は東京大学キャリアサポート室の方々にワークショップを開いていただき、キャリアを考えるにあたっての様々なワークを実践しました。

最初に、これからの進路選択を行うにあたって認識しておくべき「自分らしさ」を知るために、モチベーショングラフを用いて、これまでの人生の中でうまくいっている時とつらい時それぞれの共通点を探りました。多くの受講者にとって、目標が達成できているか、人間関係がうまくいっているかが判断基準の一つになっているようでした。一方で、環境の変化にすぐ適応できる人と、なかなか新しい環境に飛び込めない人とにタイプが分かれるという意見も多くありました。また、オンライン授業によって人と会えないことで気持ちが沈んだという声が多かったのは印象的でした。

次に、学生時代における「頑張りどころ」を考えるために、まず「なりたい自分」になるために今後、強化すべき力は何かを各々考えました。大学受験の経験などから、計画力や実行力に強みを感じている人が多かった一方で、主体性が足りていないと感じている人も多くいたようです。また、自分に足りない力を伸ばすために、東大だからこそ得られる出会いを大切にしたいという声も上がりました。これに関連して、講師の方から”Planned Happenstance”(キャリアの大部分は偶然によって形成される)というお話をいただきましたが、この言葉は今までの授業でも度々話題に上っており、改めて自分から人間関係を作りに行くことの大切さを感じました。

(総合文化研究科 修士1年 吉野真理子)

小嶌 不二夫

株式会社/一般社団法人ピリカ 代表

株式会社/一般社団法人ピリカ 代表。富山生まれ、神戸育ち。大阪府大(機械工学)卒。京大院(エネルギー科学)を半年で休学し、世界を放浪。道中に訪れた全ての国で大きな問題となりつつあった「ごみの自然界流出問題」の解決を目指し、2011年に株式会社ピリカを創業。ピリカはアイヌ語で「美しい」を意味する。世界最大のごみ回収SNS「ピリカ」、AIごみ分布調査システム「タカノメ」、マイクロプラスチック調査装置「アルバトロス」等の新規製品を生み出し、全てを事業化。ごみの自然界流出問題の根本解決に取り組む。2013年にeco summit in Berlinで金賞、2018年に環境大臣賞を受賞。

小坂 理子

東京大学 助教

1985年石川県生まれ。博士(保健学)。2004年東京大学入学、工学部建築学科へ進学するが、のちに医学部健康総合科学科へ転学部し、看護師、保健師の免許を取得して東大病院に入職。2年間の病棟勤務ののち、東京大学大学院医学系研究科に入学。国際保健学専攻人類生態学教室に所属し、修士、博士課程を経て、2019年現在同教室にて助教を務める。インドネシア・西ジャワのスンダ農村および都市コミュニティーに住み込み、人びとの食にまつわる行動や栄養に関心をもってフィールドワークを行なっている。

倉持 哲義

テルモ株式会社(経営企画) マネージャー

2008年 東京大学大学院薬学系研究科博士課程修了(学振特別研究員)、アステラス製薬に創薬研究者として入社。技術者の視点だけでなく事業経営側も知るためにコンサルティング業界へ転職し、アーサー・D・リトル、デロイト トーマツ コンサルティングで、全社事業戦略・新規事業策定などに携わる。技術と経営の両面の知見を活かす場として、2017年からテルモ株式会社 経営企画室に所属。

鈴木 孝嗣

鈴木たかつぐ社会労務士事務所 代表

1981年法学部卒。日立電線と日立製作所で人事労務を担当。賃金・評価制度設計、労使交渉、グローバル規模のタレントマネジメント等に従事。欧州系医療機器会社のマッケ・ジャパン(後に、ゲティンゲグループ・ジャパンに名称変更)に転じ、取締役人事総務本部長。現在は、鈴木たかつぐ社会保険労務士事務所代表。特定社会保険労務士。

児玉 香織

トヨタ自動車 第2材料技術部 MEGA開発室

東京大学で化学を専攻し、学部卒業後、アメリカのコーネル大学院化学科に留学。 「Science」に論文を発表するなど精力的に活動し、2017年にPh.Dを取得。卒業後は日本に帰国し、トヨタ自動車に就職。 入社以来、燃料電池に使われる高分子材料の開発に取り組んでいる。

安達 和英

株式会社電通 CDC CMプランナー/クリエーティブ・ディレクター

2003年、東京大学工学部卒業。2005年、新領域創成科学研究科修了。在学中はダンスサークル「WISH」に所属し、21代目部長を務める。大学院時から参加し始めた企業インターンシップを通して広告会社に興味を持ち、営業志望で電通入社。初期配属は営業局。実際の仕事を通してクリエーティブ職に興味を持ち、2年目からクリエーティブ局に異動、現在に至る。TCC、ACC、CLIO、ONE SHOWなど国内外の広告賞を多数受賞。

奈良 裕信

国土交通省 総合政策局 安心生活政策課長

東京都出身。東京大学法学部卒。1996年運輸省(現在の国土交通省)に入省し、大臣官房、航空局、観光庁、富山県庁、海上保安庁、自動車局、日本政府観光局ロンドン事務所等での勤務を経て2018年7月から現職。

矢野 将文

FC今治 代表取締役社長

2000年東京大学工学系研究科修了後、ゴールドマン・サックス証券株式会社入社。債券営業部に所属し、金融法人の有価証券運用を支援する業務に従事。ヘルスケアベンチャー企業の創業に携わった後、愛媛大学農学研究科森林環境管理特別コースにて林業を専攻。その後、岡田武史氏とのご縁があり、経営企画室長等を経て現職。家族は妻と二女。

宮崎 彩

UNESCO 世界遺産センター ラテンアメリカ・カリブユニット JPO

文化財保護に関わる仕事をしたいと考え、国際関係論と文化財保全学を大学、大学院で専攻(2010年東京大学大学院総合文化研究科修士課程修了、2013年University of York修士課程(歴史建造物保全学、Distinction)修了)。2011年より東京大学大学院総合文化研究科博士課程に進学しながら、文化財や文化外交に関わる仕事に携わってきた。2019年より現職。

高萩 宏

東京芸術劇場 副館長

1953年4月7日東京生まれ。東京大学文学部卒。1976年、劇団夢の遊眠社創立に参加。 退団後、英国での「ジャパン・フェスティバル91」、TOKYO演劇フェアなどに関わる。東京グローブ座支配人、世田谷パブリックシアター制作部長を経て現職。現在、多摩美術大学客員教授。立教大学、日大芸術学部非常勤講師。著書「僕と演劇と夢の遊眠社」日本経済新聞出版社。

小川 亮

国際協力機構 民間連携事業部

本日はJICA(独立行政法人 国際協力機構)の小川 亮様にお越しいただき、自身のキャリアについて語って頂きました。JICAは日本のODA(政府開発援助)を一元的に担う組織でありあり、発展途上国への援助を行っている行政法人です。本日の講演では、小川さんの現在のお仕事から、JICAの前身であるJBIC(国際協力銀行)を就職先として選んだ、大学時代の進路選択までを振り返ってご講演いただきました。

小川さんは現在、民間企業による発展途上国理学系研究科への融資を促進することを仕事としております。現代では、先進国から発展途上国に流れていくお金は、いわゆる「支援」ではなく先進国の企業から途上国の企業に対する「投資」による援助が大きな部分を占めており、またそういった投資をさらに増やしていくことが重要とされているようです。その促進こそが現在の小川さんの仕事であり、これまでに行ってきたプロジェクトについてご説明頂きました。どの仕事も日本に住む学生が普段意識することのないような仕事であり、それぞれの仕事の目的を分かりやすく説明頂きました。

また、以前はインドネシアに対する支援を指揮する仕事をしていたとのことで、その際の職務についてもご紹介頂きました。そのうちの一つがインドネシアの首都、ジャカルタに地下鉄に関するプロジェクトです。ジャカルタは車が道路の面積よりも多く、混雑の激しい交通事情が課題となっています。この解決のために必要な地下鉄を開通するには、2000億円もの費用がかかり、インドネシア政府には用意するのが難しいレベルの予算が必要です。この費用を日本として融資し、地下鉄を作ることが当時の小川さんの仕事だったそうです。これだけの大規模なプロジェクトですが、当時の小川さんは30歳になったころであり、JICAという環境が若い人材に対しても大きなプロジェクトを与える環境であることを紹介しています。

講演の後半では、なぜ小川さんが国際協力をJICAで行う道を選ぶこととなったかが話題となりました。中学生の頃に読んだ記事が今の道を志すきっかけの一つだそうです。内戦によって5000人もの方が亡くなった事実が、新聞の国際面の、わずかな小さい面積の記事にて伝えられていたことに強いショックを受けたこと、それが途上国を支援する職業を志望する始まりとなったそうです。とはいえ当時はインターネットもなく、途上国の問題について学ぶにもどの学校に行けばいいか分からず、取り敢えず東大なら勉強できるだろうと東大を選んだのだとか。大学を出て働く先を選ぶ時、当初はマスメディアに就職し、途上国の貧困を報道したかったそうですが、就職を通して「お金になるもの・利益が出る記事」が必要なマスメディアは自身が行いたいことを合致しているとは思えず、就職の希望を変更することにいたったのだとか。在学中のバックパッカーとして旅していた経験から発展途上国のインフラに関心を持ち、今のJICAでの仕事を選んだそうです。

最後に行われた質疑応答では、JICAでの仕事の詳細や、海外駐在も多いJICA職員としてのワークライフバランスが話題となりました。また、将来を考えるときには、生まれてからの自分の人生を振り返り、「自分がどんな時に楽しいと感じたか、どういう役割を果たした時に楽しいと感じたか」を意識すると良い、とアドバイスを頂きました。 学生の日常生活では意識することの少ない、JICAという組織での仕事について学んだことは、将来に世界で活躍することが期待される学生達にとって貴重な経験となったようでした。またその進路決定における考え方は、これからのキャリアを考える良い参考となりました。この度はご講演ありがとうございました。

(ティーチングアシスタント 理学系研究科物理学専攻 M2)

安部 敏樹

一般社団法人リディラバ 代表理事

1987年京都府生まれ。2007年東京大学入学。大学在学中の2009年に社会課題の現場に学びに行ける旅行を主催する『リディラバ』を設立、2013年以降事業化。観光庁長官賞、KDDI∞ラボ最優秀賞、総務省起業家甲子園日本一など受賞歴多数。現在は、東京大学で、大学1~2年生向けの「社会起業」をテーマとした講義を持つ。また、東京大学大学院博士課程(専門領域は複雑系)に所属し、研究活動にも従事している。著作に「日本につけるクスリ」「いつかリーダーになる君たちへ」

今回は、一般社団法人リディラバ代表理事の安部敏樹さんにお越しいただき、本学-教養教育高度化機構自然科学教育高度化部門の堀まゆみ特任助教と対談をしていただきました。

安部さんは、「社会の無関心を打破する」をスローガンに掲げ、東京大学在学中から社会課題をテーマにした「スタディツアー」を運営されています。安部さん曰く、社会問題が解決されるためには、多くの人が社会問題に当事者意識を持って関わることが重要だそうです。さらに、社会問題が解決されないのは、「現場の壁」「情報の壁」「関心の壁」があると安部さんは言います。

「現場の壁」とは、社会課題に関わる手段がないこと。これに対して、安部さんが代表理事を務めていらっしゃるリディラバではスタディツアーという社会課題を題材にしたツアーを運営しているそうです。また、そもそも社会課題に関する情報がない「情報の壁」を打破するため、社会課題の情報を発信するメディアを作る活動もしているそうです。 3つ目の「関心の壁」は、そもそも社会課題に興味のない人が多いこと。そこで、教育の中でスタディツアーを利用してもらうことで、社会課題に興味を持つ人を増やそうと試みているそうです。

学生時代について、安部さんは、高校時代にはダメな高校生だったけれど、友人たちの支えのおかげで東京大学に入ったことをお話くださいました。また、大学在学中には海賊王に憧れ、オーストラリアでマグロを手で捕まえた経験もあるそうです。文科二類に入学しますが、その後理転し、複雑系物理学を学ばれていたと言います。

進学選択にを控えた受講生に向けて、肩書きを求めて進路選択をするのではなく、本当に一緒にいて価値のある人やテーマを基準に、進路選択をすべきだとの話をいただきました。また、社会には「社会を塗り替える仕事」と「社会を保守点検する仕事」があり、どちらになりたいかで進路選択は変わってくるというアドバイスをいただきました。

受講生からの質問では、現在事業と研究の両立はできているのかとの鋭い質問も出ました。安部さんは、自身が研究対象としての人間の行動に興味があること、リディラバの事業を通して研究にも生かす予定だとお答えいただきました。また、社会問題とは何かとの質問を受け、社会問題は理想状態と現状のギャップである、一般的に社会問題と言われるものは、そもそも理想状態が設定されていないものが多いと指摘しました。他にも、優秀な人材とは?という質問には、「そもそも論で話をできる人」だと話し、さらに考えを発信することが重要だと話されました。

最後に、安部さんから受講生に「他人に自分の未来への期待値調整のためのレバーを渡すな」という熱いメッセージをいただき、受講生らも考えさせられたようでした。安部さんのようにマクロなレイヤーで考え、実際に行動に移す人材が、この講義から出てくることを期待したいと思います。ご講演ありがとうございました。

(TA 総合文化研究科 修士課程2年)

吉川 貴啓

住友商事株式会社

2009年東京大学経済学部経済学科卒業。大学時代は運動会男子ラクロス部に所属。 同年住友商事株式会社に入社。入社後4年間は人事部、人事厚生部に所属し、海外駐在員の処遇に関する制度の企画立案・運用を担当。 その後2013年に鉄鋼原料部に異動し、南アフリカ産鉄鉱石の輸入業務を担当。2年間の南アフリカ・ヨハネスブルグでの駐在を経て、現在はマンガン鉱石や合金鉄のトレードビジネスを担当している。

今回は、住友商事の吉川貴啓さんをお招きしご講演いただきました。総合商社はその業界の華やかなイメージやグローバルな仕事内容で、今も学生の中で人気の就職志望先の1つです。吉川さんのお話を楽しみにしていた学生も多かったかと思います。今回はラーメンから航空機までと言われるほど多岐に渡る商材を扱い、グローバルに展開している総合商社で活躍されている吉川さんに、人生における重要な「選択」についてお話を伺いました。

吉川さんは本学経済学部のご卒業で、大学時代にはラクロス部に在籍されていたそうです。住友商事入社後は人事部に所属し、海外駐在員の方々のサポート業務等を担当した後に、資源分野の営業職に異動。また、南アフリカに駐在されたていたご経験もあるとのことでした。

吉川さんはご自身の人生の中での進路選択として、「東京大学の受験」「ラクロス部への入部」「留年」「住友商事への入社」の4点を挙げられました。

大学受験では、どの分野に進むのかで大変悩んでいたそうですが、最終的には受験までの期間や、自身の得意科目などを考慮し、東京大学文科Ⅱ類を受験、現役で合格されたとのことでした。 入学後は「東大から日本へ貫く感動を巻き起こす集団でありたい」という理念に惹かれ、ラクロス部への入部を決断。ただ、実際にやってみると想像以上にきつく、危険なスポーツだったそうですが、同期、先輩、後輩という素晴らしい仲間にも恵まれ、結果として四年間ラクロスに真剣に取り組まれたそうです。部活を悔いなくやりたい、また部活を引退後ラクロス部のコーチをやることで、何らかの形でラクロス部へ恩返しがしたい、という気持ちから留年を決意されたとのことでした。

その後就職活動においては、失敗や焦りを経験しながらもご縁のあった住友商事に入社されました。

吉川さんはこれまでのこれら「選択」を振り返って、重要なポイントが3つあるとお話になりました。それは「迷ったら直感を信じること」、「自分の選択に対しては責任を持つこと」、「周囲への感謝の気持ちを忘れないこと」の3点です。また吉川さんは、どの選択においても「ともに過ごす人」を重視する(「なりたい人がいる環境で頑張りたい」)という軸はブレずに選択されてきたと言います。 そんな吉川さんのお話をお聞きし、「選択に対して責任を持つこと」の重要性を感じました。多くの場合、選択する時点で十分な情報が得られているわけではありません。選択をした後で、後悔をすることも多いと思います。しかし、自身のした選択に対して正しく責任を持ち、やり切ることで後悔のないキャリア選択が可能になるのだと思います。

質疑応答の時間では、学生の皆さんから、総合商社の働き方、ライフスタイルについての質問が多く出ました。お話を聞いて、具体的に自分ごととして捉えられた学生が多かったのではないでしょうか。 吉川さん、ご講演ありがとうございました。

(ティーチングアシスタント 総合文化研究科 修士課程2年)

原 直樹

日蓮宗僧侶

2008年3月 東京大学教養学部広域科学科卒業、2010年3月 東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻修了、学術修士。同年よりシステムエンジニア職に就き、開発の一部を海外の企業に外注する国際調達(IP: International Procurement)を行うIP開発部門にて勤務。その後僧侶の道を志して退職し、立正大学仏教学部宗学科に編入。日蓮宗所定の修行を積み、日蓮宗教師資格を取得。2013年より千葉県内の寺院で副住職の任に就き、日蓮宗僧侶として法務を行っている。

本日お越しいただいたのは、東大院→SE→僧侶という異色の経歴をお持ちの原直樹さんです。ご自身のキャリアに絡めて、学生時代からどのように考え行動したかとその反省点について、また就職と転職、僧侶という仕事についても話してくださいました。

初めに、学生時代の進路選択について。東大の前期課程は基礎科目が多く、進学のために点数の取りやすい科目を選択する傾向にあったため、進学振り分けではご自身の知的好奇心を満たせるようなところを選ぼうと考えたとのお話でした。最終的には「高度な専門性と広い視野の両立」を掲げる広域科学科(現在の学際科学科)の環境分析化学研究室を選ばれました。事前のフィールドワーク実習で雰囲気が良かったこと、化学が最も好きな科目だったことなどを理由に挙げられました。

次は、学生時代に学業以外に何をしたかについてでした。原さんは「自信のない人だった」「周囲の人と勉強だけで勝負するのは厳しそうなので、勉強以外のところも磨こうと思った」とのことで、一年に一つずつご自身の欠点に向き合う決断をされました。視野を広げるために入った障がい者介助サークルでは尊敬できる同級生に出会うとともに人々の価値観の違いを実感し、人見知り改善のために始めたホテルのウェイターでは忙しい中でも周囲に気を配ることを学び、英語のスキルアップのために行った外国人との合同ボランティアでは非言語コミュニケーションの重要性に気づき、発想力を鍛えるために参加した学生環境ビジネスコンテストでは他人とチームを組む際の相互理解の大切さを知ったとのお話でした。全体として、必ずしも求めるスキルが身についたわけではなくとも経験が自信につながったと語り「自信がないときこそ、自分に向き合おう」と仰いました。

三つ目は就職のお話で、三つの原因から長期化したとの反省を語ってくださいました。まずは自身の欠点に向き合ったはいいが、強みについては分析をあまりしなかったためアイデンティティを見失っていたこと。次に自分のことも会社のこともよく分かっておらず、就職活動の目的と手段が不明瞭であったこと。最後にそうした厳しい状況の中で誰にも相談せず、アドバイスを受けなかったこと。最終的にはシステムエンジニアの職に就かれたのですが、この経験を振り返り「自分を見失ったときこそ、閉じ籠らず他の人に相談しよう」と学生へアドバイスをなさいました。

四つ目のお話は転職についてでした。就職して一年ほど経ったころ体調を崩し、それがキャリアを見直すきっかけとなったそうです。東日本大震災とも重なり、後でやろうと思ったことはその時にはもうできないかもしれない、後悔しない人生を送ろうと考えたと語られました。学生に対しては、もし転職するならばきっとそれは何かを改善しようとしてのことなので、しっかりと改善すべきものの優先順位をつけること、また自分から行動を起こすための地力をつけておくことを勧められました。「将来を不安に思うからこそ、今を大事に、何をすべきかを考えよう」とのお言葉でした。

最後は僧侶という仕事についてのお話でした。人々の相談相手としての側面があるが、マニュアルがなくフィードバックを受ける機会も少ないため考え方が固まりがちで、色々な分野の友人がいるとよいと話されました。仕事をする際の学生へのアドバイスとしては、自身の強みは活用すること、自分に何ができるかを理解して仕事にプライドを持って行うことを挙げられました。

講義後の質疑応答では、地力を高めるためにどうするのが良いかという質問が寄せられました。原さんは「困難を乗り越えること」と答えられ、まずは自身の越えるべき課題が何かを認識すること、それが分からないなら何か思いついたことからやってみようと仰いました。また、自身の課題を見つけて一年に一つずつ向き合っていこうという発想の出所について聞かれると、それは劣等感から来るものだと回答され、「劣等感それ自体は悪ではなく、劣等感をもとに何もしないことが悪」と投げかけました。東京大学に入って周囲に圧倒される人もいると聞きますが、そのような人たちには大いに役立つ考え方だと感じました。また、何が起こるかどんどん分からなくなると言われる世の中にあって、地力をつけて様々な状況に対処できるようにすることはより柔軟でよい生き方に繋がるでしょう。お話しいただきありがとうございました。

(ティーチングアシスタント・総合文化研究科 修士課程2年)

神田 哲也

公正取引委員会 事務総局審査局審査企画官

2000年東京大学法学部第Ⅱ類(公法コース)卒業、2006年米国ミシガン大学公共政策大学院修了。2000年4月公正取引委員会事務総局に入局後、競争政策、中小企業政策に関する二度の法改正やガイドラインの作成を担った。EU競争総局において国際カルテル事件の審査等に従事したほか、OECDでの勤務経験もあり。 2013年から二年間は人事課にて新卒学生も含めた採用や任用(人事異動等)のほか、働き方改革などに従事、2016年からは官房総務課にて組織としての方針策定や国会業務を担当し、一貫して組織の基盤を作るべく尽力。本年7月に現職に就任。

本日は公正取引委員会にお勤めの神田哲也様にお越しいただき、現役の東大生たちに向けて、自身の体験も踏まえた上でキャリアについてご講演頂きました。

公正取引委員会は独占禁止法の運用のための行政組織であり、いわゆる、「カルテル」に代表されるような、法律に禁止されるような独占行為を取り締まるほか、競争に関する政策立案なども行う組織です。 今回の講座は様々な学生が参加していることから、まずは「競争とは何か?」というところから講演が始まり、経済における競争の重要性、一方でなぜ独占が問題となるのか?といったところをご説明頂きました。その上で、なぜ企業が競争の戦略を必要とするのか、他社と異なる商品を提供する企業がなぜ儲かるのかについてご説明いただいた後、私達が将来、社会に出て働き初めた際にも同様の発想が重要だとのお話しがありました。すなわち、基礎的な能力は有した上で、他人と異なる能力を発揮することを意識していくべきことなどのご指摘がありました。

続いて、なぜ神田様が自身の就職先として公正取引委員会を選んだのか?小学生の頃の、自身が地 方出身であることのエピソードの踏まえながら、いかにして自身のキャリアを決めたのかお話し頂きました。地方で育つなかで、コミュニティに育てられているとの意識や新たな場所への好奇心があったこと、ベルリンの壁の崩壊や、ソ連崩壊といった国際情勢の変化を見ながら育ったこと・・・昔は外交官になりたかったとのことですが、「外交とは何か?」と考えた時、「歴史の終わり」と言われた情勢下で、外交に占める経済の割合が大きいことに気が付き、それがきっかけで経済にも興味を持ったようです。民間の金融機関などで働くことも考えた上で、特定の会社のためではなく「国家公務員として、社会や国民の為に働くこと」、「誰か特定の人のためではなく、“競争”という筋の通った価値に対する仕事をしたいと感じたこと」などから、最終的に公正取引委員会で働くことを目指したようです。

神田様は以前、公正取引委員会の人事担当者として、新卒の採用にも携わっていたこともあり、その経験や自身のキャリアを含めて、どのように将来の仕事を決めるべきかアドバイスを頂きました。その中で何度も力強くお話頂いたのは、「何が自分にとって大切か?」ということを明確にすることと、それに加え、「何が出来るか?」だけではなく「何をするのか?」、「何のために行うのか?」ということを明確にすることが大切であるということでした。前者については、人生には仕事のみならず、家族や、あるいは余暇や趣味といった要素があり、何が自分にとって大切であるのか?自身にとって望ましい配分はどのような物か?といったことを理解しておくことが就職活動を行う前に大切であるということを、自身が面接官であった経験からお話頂きました。また、後者に関しては、「自分は○○が出来る~」といったことだけでなく、「自分は何をしたいと考えているのか?(Do what)」、「何のために自分の能力を用いるのか?(Do for what?)」といったことを就職活動などの際には伝えることが大切であることをお話頂きました。また、その上で社会人として、「自分の能力でどこまでのことが出来るのか?」「どのように自分のみならず、周りのモチベーションを高めていけるか?」といったことの重要性を紹介されました。さらに、一定の困難を乗り越えてそれを客観的に振り返ることで身につく健全な自己認識(self-esteem)が、モチベーションを維持して、よい仕事をしていくために欠かせないとのお考えを披露頂きました。

後半には、社会人としての仕事に必要なこととして、「全ての仕事に主体性をもって取り組むこと」「すこしでも付加価値をつけた仕事をすること」「5年、10年といった未来を見据えて仕事をすること」の大切さをお話頂きました。また、自身のリーダーシップも大切ですが、周りのリーダーシップを取る人に積極的にフォロワーとして支えていく手伝っていく姿勢の大切さもお話頂きました。神田様は現在、公正取引委員会として不正の調査を行う際に、機械学習といった先端技術を活かした調査を行う方法を検討しているそうです。ところが、あまりに従来の調査手法とかけ離れているため、有用性等について理解を得にくい一方、参加してくれる人たちのありがたさや、そういった人を増やしていく働きかけの必要性を紹介してくれました。

講演の最後には、学生からの質疑応答があり、公正取引委員会でのライフワークバランスや、その仕事の内容、あるいはキャリアの考え方といった質問に丁寧にお答え頂きました。講演の様子を見ていると、自身の未来・キャリアを考えるにあたり、良い経験となった学生も多いようでした。神田様、この度はご講演ありがとうございました。

(ティーチングアシスタント 理学系研究科物理学専攻 M2)

井﨑 武士

エヌビディア合同会社 エンタープライズ事業部 事業部長

1997年東京大学工学部材料学科卒業後、1999年東京大学大学院工学系研究科金属工学専攻修了。1999年日本テキサス・インスツルメンツ株式会社に入社。DVDアプリケーションプロセッサ、携帯電話用カメラ映像、画像信号処理プロセッサ、DSPアプリケーションの開発を経て、デジタル製品マーケティング部を統括。エンターテイメント製品からインダストリアル製品にいたる幅広い領域のビジネス開発に従事。2015年NVIDIAに入社し、深層学習(ディープラーニング) のビジネス開発責任者を経て、現在エンタープライズ事業部を統括。

中村 優希

東京大学教養学部附属教養教育高度化機構自然科学教育高度化部門 特任助教

中学1年で渡米し,中学・高校時代を南カリフォルニア州のアーバインで過ごす.2006年12月にUCバークレー校の化学科をhonors studentとして3年半で卒業.東京大学大学院理学系研究科に進学し,透過型電子顕微鏡を用いた単一有機分子の構造解析や炭素物質フラーレンの化学修飾法の開発,ならびに触媒反応系の開発に従事し,2012年3月に博士課程を修了.その後,博士研究員としてハーバード大学へ留学し,天然物ハリコンドリン類の新規合成ルートの開発に取り組む. 帰国後は,東京大学教養学部附属教養教育高度化機構自然科学教育高度化部門の特任助教(現職)に着任し,PEAKプログラムの化学実習や有機化学ならびに学部1・2年生向けの全学自由ゼミナール等をはじめとした授業や有機化学分野の研究を行っている.

本日お越しいただいたのは、海外で長く過ごした経験をお持ちで、現在は教養教育高度化機構にてPEAKプログラムの化学教育や有機化学分野の研究を行っていらっしゃる中村優希さんです。進路選択でどのように考えたかを含めてご自身の経歴と、海外留学によって得たもの、そしてキャリアについてのお考えをお話してくださいました。

神奈川県横浜市出身の中村さんは、小学2年生をニューヨークで、中学・高校時代をカリフォルニア州のアーバインで過ごされました。UCバークレー校の化学科をご卒業後、東京大学大学院理学系研究科で博士課程まで修了され、その後はハーバード大学でポスドクとして働かれ、そこから現在の職に就かれています。

中学一年生の秋に渡米する以前は文系科目の方が得意だったのですが、渡米後は英語が分からなくても解ける数学と、電気回路や小型ロケットづくりの授業を通じて実験系に興味を持たれたそうです。化学に惹かれたのは高校時代、恩師であるMrs. Heffernan と出会って以来で、「スーツの上に白衣を着る姿に憧れた」とのことです。大学の講義を先取りできる授業で化学を受けていたところ「日本人なのにすごいね」と言われたことが、「日本人なのにってどういうこと?」と、逆に悔しくて、最終的に日本のために働こうと思った原因の一つだと振り返られました。

大学進学の際は化学を専攻したいという明確な目的があり、どこを受ければよいかもよく分からない・受かってもいつ日本に帰れるか分からないといった悩みを抱えながらも、カウンセラーと恩師の後押しでカリフォルニア大学系列を受験し、UCバークレー校へと進学されました。勉強漬けの日々を送る中で人名反応(有機化学の反応には発見者の名前が付けられる)の教科書に大量の日本人名を見て日本人化学者のすごさを感じ、当時の研究室のボスの東大講演に同行して中村栄一先生の研究室にサマーインターンの約束を取り付けるなど、精力的に活動されていました。

大学院に進むと、修士課程では研究したかった触媒反応開発ではないチームに配属されるも、博士課程では反応開発のチームに入り、短期のMIT留学を挟みつつ研究を継続、ロレアル-ユネスコ女性科学者日本奨励賞を受賞されました。ハーバードでは岸義人名誉教授にかけられた “You’re not a woman scientist, but you’re a scientist. Gender should not matter with what you do in chemistry.” という言葉が印象に残っているそうです。その後、科学者としては役立つ新反応を見つけ、教育者としてはグローバル人材育成に関わり日本の化学教育を改善するという目的のもと、帰国して現職に就かれました。仕事選びでは、自身がそれを好きかという内的要因と、周囲が能力を評価してくれるかという外的要因の両方を満たしていることが理想だと仰っていましたが、まさに好きな研究と得意な英語での教育という現在のお仕事は中村さんにとって天職なのではないかと感じました。

留学については、海外と全く関わらない仕事は今や少なく、外で学んだ良いものを持ち帰ることや頑張る日本人の姿を見せることが日本のプレゼンス向上につながると勧められました。日本の常識がいかに海外では通用しないかを実感でき、また多様性の中で自身の特性を知ることができるのも利点だとのことです。ただ、留学を最大限良いものにするためには、自身の働きが他者に評価される中で、明確な目標、それも語学力を付けるなどの日本国内でも可能なものではない目標を持って臨むことが肝要だと語られました。

最後のまとめでは、キャリアは選択の積み重ねであり、選択の際に何が大切か、何が譲れない条件かを見定めることが重要だと仰いました。学生へのアドバイスとして、自分のインプットで変化をもたらすことのできる環境に身を置くこと、信頼できる人の言葉には耳を傾けるよう心がけること、留学を通して自分の特性を知ってスキルアップすること、そして考える力をつけるために普段から考える習慣をつけることを挙げられました。

質疑応答では、日本の化学教育をどう改善するかとの質問に、特に大学院では教師も学生も研究に偏りすぎているので、授業の質を上げたい、またTAを雑用係ではなくもっと教師側に近づけたいと回答されました。一方で、研究室においては教授、助教、講師などが密に連携した多層な教育がなされており、現在の日本の体制もそういう点は良いとのお考えでした。また、新しい環境に踏み出すのはリスクが大きく怖いという学生には、ある程度のリスクは避けられないのでプランをただ一つに絞らず三つほど用意しておくと良いとアドバイスされました。

講義終了後に留学に関する悩みを相談しに来た学生にも丁寧に応対されていました。留学を考えている学生には特に印象深い講義だったのではないでしょうか。中村先生、ありがとうございました。

(ティーチングアシスタント M2)

小林 傳司

大阪大学 理事・副学長(科学哲学, 科学技術社会論)

1978年 京都大学理学部卒業. 1983年 東京大学理学系研究科 単位取得満期退学. 福岡教育大学講師・助教授, 南山大学人文学部助教授・教授を経て, 2005年より大阪大学コミュニケーションデザインセンター教授, 副センター長を歴任. 2015年8月より現職. 著書に,『誰が科学技術について考えるのか コンセンサス会議という実験』(2004, 名古屋大学出版会), 『トランス・サイエンスの時代 科学技術と社会をつなぐ』(2007, NTT出版)など, また共編著多数. 今日的な教養と教養教育についてや日本の科学技術政策に関わることなど, 日本学術会議やその他様々な国の審議会で委員を歴任されている. 2017年のセンター試験・国語の第1問 評論で, 小林傳司(2002)「科学コミュニケーション」, 金森修・中島秀人編『科学論の現在』勁草書房)の一節が出題された.

ノウシアイネン・ヨハンナ

楽天株式会社 通信&メディアカンパニー

メディア事業部ソーシャルメディア事業課。フィンランド出身。ヘルシンキ大学社会学部コミュニケーション学科卒業。大学在学中に新聞社にてジャーナリストとして活躍。卒業後、早稲田大学への交換留学で来日。その後、帰国し、ヘルシンキ大学大学院コミュニケーション学科に進学し修士課程を修了。再び来日後は、人材会社を経て、2014年に楽天株式会社に入社。現在は楽天レシピのマーケティングを担当。

本日お越しいただいたのは、楽天株式会社で楽天レシピのマーケティングを担当されている、ノウシアイネン・ヨハンナさんです。フィンランド出身の方で、母国でジャーナリスト、PR&コミュニケーションの職を経て来日され、人材会社で学生向けマーケティングの仕事に従事された後、現在の職に就かれました。楽天レシピが発信する食に関するトレンドニュースメディア「デイリシャス」の立ち上げに携わり、フードコーディネーターの資格も活かして企業とのタイアップ企画などを行っていらっしゃいます。

講演では、軽い自己紹介の後、「グローバルと言語の関係」、「グローバルマインドとは」というテーマでお話しいただきました。

まずは学生に向けていくつか質問を投げかけられました。英語に自信がある学生はいるかと問われると、数人の手が挙がりました。続けて、将来は海外で働きたいと思っている学生はいるかと問われると、今度はもう少し多くの手が挙がりました。英語を母語としている人は世界人口の5%ほどで、中国語の12%、スペイン語の6%と比べれば少ないですが、外国語としての英語話者も含めれば25%に達するそうです(※)。英語は世界のリンガフランカ(共通の母語を持たない集団での意思疎通に使われる言語)であり、特にビジネスの世界では欠かせないものだとのお話でした。ヨハンナさんの勤務先である楽天でも、社内公用語を英語にするなどして、海外人材と共に働きやすい会社への変革が進んでいるとのことです。

しかし、海外で仕事をする際は現地語ができるに越したことはないと付け加えられました。言語は文化への近道であり、常識や習慣とセットになっていることが多いというのです。例えば、フィンランド語で「天井のハエになる」という言い回しは、日本語の「透明人間になる(存在感を消す)」という意味に相当しますが、フィンランド語で「透明人間になりたい」というと、日本語で「穴があったら入りたい(恥ずかしい)」という意味になり、言い回しの差でうまく伝わらないということになるようです。また、非言語コミュニケーションも言語と密接に関わっており、例えばフィンランドでは相手の話は黙って聞くのが礼儀であるのに対して、日本では相槌を打ちつつ聞くという違いがあるそうです。

語学力が大切だということで、勉強法についてのお話もありました。ヨハンナさんが日本語を学ばれたときの経験から、早い段階から恥ずかしがらずにとにかく話すこと、日常や仕事の場面で出てきた分からない単語は調べて自分で使ってみること、そして明確な目標(「将来英語圏で働きたい」よりも「5年後にロンドンのコンサルティング会社で働きたい」)を設定することが良いと仰いました。言語は使わなければ身につかず忘れやすいので使い続けることを意識し、目標があると次にすべきことが見えて動きやすいそうです。

次はグローバルマインドのお話でした。人は自己紹介の時、名前や出身地などをよく述べますが、人を構成するものは他にもあり、多層的です。それぞれの人がそれぞれの国や学校、職場などに応じた様々な文化を持っています。出生国は選べませんが、趣味や友人など選択で大きく変わるものもあり、アイデンティティは流動的に変わります。そうした色々な要素の中で、根本的な自身の軸となるものは何かを認識することが重要だと語られました。個々人の様々な強みを生かすダイバーシティ社会では、自身の性質を知っていることが大切だそうです。

また、別の文化を持つ人と接するときにはステレオタイプ(固定概念)を取り払うことが大切だと指摘されました。ステレオタイプは、類型化によって大量の情報を処理するという役立つ面もありますが、考えが狭くなり、人を不愉快にする恐れもあります。まずは自身の持つステレオタイプに気づけること、次に相手を年齢や性別をもとに判断せず、個人として接すること、そして相手の話を聞いて自分の考えと照らし合わせて理解するよう心掛けることが、ポイントだそうです。理解するにあたっては、必ずしも賛成する必要はないということも呼びかけられました。

総合すると、グローバルで活躍するには自分の軸を知り、言語を身に着け、人の話を聞いて理解する力が肝要だとのことです。そのために必要なコミュニケーションは「以心伝心」ではなく「一期一会」だという言葉で講演を締めくくられました。

質疑応答では、北欧は教育や職場などで「良い」国だという話が日本で広まっているが実際はどうなのかという質問が出ました。これに対し、学校では一般的な形式はそう変わらないものの職場では他人の年齢をあまり気にせず、上司と部下も下の名前で呼び合うなどフランクな関係があるとのお答えでした。社員がそれぞれをプロフェッショナルだと評価しあっていることの表れではないかと仰っていました。他にも、フィンランドは幸福度が高く日本では低いとされていることについてどう思うかという質問に対しては、フィンランドにも社会問題はあり自殺率も低くない、日本でそういった事実が知られていないと述べた上で、それぞれの便利な点も不便な点もよく分かるのが海外生活の良い点なのでおすすめする、というご回答でした。

実際に母国以外で働かれている方のお話は、将来海外での仕事を考えている学生には特に学ぶところが多かったのではないかと思います。ノウシアイネン・ヨハンナさん、ありがとうございました。

※100 People: A World Portrait, http://www.100people.org/statistics_100stats.php(2018年1月11日最終確認)

(ティーチングアシスタント M2)

小出 彩

帝人株式会社 ヘルスケア新事業部門

ヘルスケア新事業管理部。2004年横浜国大大学院工学府機能発現工学専攻修士課程修了、2007年東京大学大学院工学系研究科マテリアル工学専攻博士課程修了、博士(工学)。2007年4月帝人に入社、新事業開発グループにて新規研究テーマ探索、エレクトロニクス関連研究の研究支援を担当。その後学生時の専攻であるバイオマテリアル研究部署の立上げに参加したが、2010年に新規電子材料開発プロジェクトに異動し、特許戦略策定、技術営業等を担当。その後、現在の部署に異動し、ヘルスケア関連の新規事業化を支援する業務を担当している。

米倉 章夫

株式会社 Campus for H 共同創業者/ 代表取締役社長/ CEO

東京大学経済学部(BA)卒業後、P&G Japan株式会社にて菓子、食器洗い用洗剤ブランドのマーケティングを担当。その後、株式会社 キャンサースキャンの設立に参画。国立研究機関、厚生労働省、研究者等に対して、がん検診受診率向上事業等、主に公衆衛生分野のソーシャルマーケティング戦略の策定と実施を行う。2014年9月に株式会社Campus for H設立。Harvard Business School卒業(MBA, Class of 2013)。2013年6月にHarvard Business School Healthcare Initiative Japan Regional Directorに就任。World Non-Profit & Social Marketing Conference in Dublin(2011年4月) にて基調講演。

初回のゲスト講師は、「会社や組織」の健康づくりを徹底的に科学し、最先端の知見をだれもが利用できる新しいサービスとして革新的な視点から発信している株式会社 Campus for Hを立ち上げられた米倉章夫さんです。米倉さんにはご自身のキャリアを振り返りつつ、公衆衛生分野におけるビジネスのお話をいただきました。東京大学経済学部を卒業後に就職したP&Gでのご自身の失敗談や留学先のハーバードビジネススクールでのお話など、もっと詳しく聞きたいと思うようなエピソードを数多く話してくださいました。

米倉さんは、マーケターとしての大企業での経験を生かしつつも、マーケターとしての枠を超えた挑戦をしたいと、新しい環境を求めてベンチャー企業であるキャンサーアンドスキャンの設立に参画されました。その中で “習慣”へのアプローチが特に難しい公衆衛生の分野でのビジネスに惹かれたといいます。予防(公衆衛生)でビジネスモデルが構築できるかという問いへの答えを求め、難しい課題だからこそ結果が出た時に達成感が味わえるとおっしゃっていました。米倉さんの活躍の場は日本にとどまらず、ケニアでのコミュニティヘルス活動のサポートやアメリカにおけるハーバード大学と提携した最先端の栄養学の知識を織り交ぜた料理教室などグローバルに事業を展開されています。それぞれの事例で、現状や着眼点を細かく説明して頂き、ビジネスを起こす人の視点に触れられました。公衆衛生という一見ビジネスとは結びつきにくいような分野でいかにビジネスモデルを構築するかという米倉さんのお話に受講生も多くの関心を寄せていました。

また米倉さんは、ご自身も東大出身であることから、OBとして後輩学生への応援メッセージをたくさんくださいました。本質を見抜く力や社会構造の仕組みを理解する力など、学生自身が普段なかなか意識することの強みを意識するきっかけとなったように思います。ご講演の最後には「キャリアをかけて解決したい課題を見つけ、やりたいことをやることが大事だ」というお言葉をいただきました。実際にそのように行動されている方から直接お話を聞けたことは、受講生にとって大いに刺激になったと思います。ご講演ありがとうございました。

(ティーチングアシスタント 理学系研究科 修士課程2年)

北川 拓也

楽天株式会社 執行役員 データインテリジェンス統括部 ディレクター ECカンパニー CDO(チーフデータストラテジーオフィサー)

ハーバード大学で数学と物理学を専攻した後、ハーバード大学院物理学科で博士課程を修了。理論物理学者として『Science』などに15本以上の論文を発表している。現在、楽天でビッグデータ、データサイエンス担当としてグループ全体のデータ活用を推進する組織や仕組み作りを統括。科学的な顧客理解から最高の顧客体験につなげるべく、店舗と共にサービスの向上に日々取り組んでいる。

本日は楽天の北川拓也様にお越しいただき、ご自身の中高時代から現在までを振り返りながら、折々の経験を通して得られた教訓についてお話ししてくださいました。

お話の冒頭で学びとは自分の行動が変容することであり、人の経験から学ぶには創造力を働かせながら話を聞くことが大事だということを言われました。北川さんは学生時代から楽しむことを大切にし、趣味はもちろん授業でも周りの人々から物事を楽しむ術を学んでいたといいます。私たちは普通, 興味がないものやつまらないと思ってしまったものを, わざわざ自ら知ろうとすることはあまりないかもしれません。しかし北川さんは、高校時代には授業がつまらないと感じていた時期もあったそうですが、その道のプロである先生が楽しさを感じて教えている教科を楽しめない自分は損をしているのではないかという思いから、何が面白いのかを知ろうと積極的に行動してきたことを話してくださいました。北川さんのそうした姿勢をお聞きして、置かれた状況のなかでなんでも楽しもうとするからこそ, 多くのことを学べるのだということに気づかされました。大学進学先として選んだハーバード大学では全く知り合いのいない環境で、言語の面でも苦労したと言われていましたが、そんなことを感じさせないほど充実した経験をされたことが伝わってきました。さらに、この体験によってまったく新しい環境に飛び込むことを楽しめるようになったそうです。物性物理やビックデータなど専門のお話もわかりやすく、私たちの生活にも身近でまだまだいろいろな発見の可能性があるように感じました。そしてなによりご本人が楽しんで取り組まれていることが伝わってきました。

最後に東大生へのメッセージとして、科学的に理解されているより良い生き方のGrowth mindset + self efficacy、Grit、Vulnerabilityというキーワードを挙げていただきました。北川さんからお話いただく中で、これらのキーワードを大切にし、常に前向きで立ち止まらない姿勢の根底には、何度も繰り返されていた”人生を楽しもう”というお気持ちがあるのだと思いました。北川さんの常に前向きで進み続ける姿勢を目の当たりにし、わくわくすることができました。質問にもざっくばらんにお答え頂き、受講学生にとってもとても刺激的な時間となっていました。お話を聞く中でそれぞれが得た気づきや感情を忘れずに、今後の自身の行動に反映させていければと思います。ご講演ありがとうございました。

(ティーチングアシスタント 理学系研究科 修士課程2年)

佐々木 智之

双日株式会社 林産資源部木材素材課 課長

1998年 東京大学文学部歴史文化学科卒業。 同年日商岩井株式会社(現:双日株式会社)に入社。国内外のグループ会社の経営管理などに携わった後、2004年にニュージーランドの事業会社に出向。2007年に帰国後、林産資源の事業会社管理や、新規事業開発業務、製紙原料の取引業務などを担当した。2015年から現在の業務を担当。

本日は、東京大学文学部ご出身の佐々木智之さんにご講演頂きました。佐々木さんは、海外、特に発展途上国に関わりたいとの思いから、商社や船会社、石油会社等を中心に就職活動を進められ、現在の双日株式会社の前身である日商岩井に入社を決められたそうです。その後会社の合併などを乗り越え、海外の会社への出向を含め林産資源に関わる仕事を中心にキャリアを積まれ、現在は山林資源部木材素材課長をされています。

講義では、まず前半に商社全般や双日株式会社について紹介をしてくださいました。総合商社で扱う商品の多様さを知り、商社が私たちの生活と密接に結びついていることが分かりました。また、商社というと華やかで体育会系の方が多いというイメージを持つかもしれませんが、様々な種類の仕事があるため、異なるバックグラウンドを持つ多様なメンバーがチームとなって仕事をされていることを教えて頂きました。その後の講義後半では、佐々木さんの学生時代から今までを振り返りながら、どのようなキャリアパスを歩まれてこられたのかを紹介してくださいました。「熱く・明るく・あきらめず」をモットーに今後は自分で新規事業を立ち上げることを目標としていることなど、林産資源への熱い思いが伝わってきました。

講義後の質疑応答セッションも非常に盛り上がり、学生から多くの質問が寄せられました。ここではそのうちいくつかを紹介したいと思います。まずは語学について、商社では海外駐在の機会もあるということで英語に不安を持つ学生もいたようですが、入社時点での英語の成績はあまり重要視されず、入社後の努力次第だとのことでした。その上で、言語以前にまずは自分の中で話の引き出しを持っていることが大切であり、学生の内に知識・教養を増やして話の引き出しを持っておくことが重要だと言われたのが印象的でした。これから専攻を選択する中で大学での学びが就職活動やその後社会に出て役に立つのか悩むことも少なからずあるかと思いますが、大学での学びは授業や研究だけにとどまらず、大学生活全般を通して物事への取り組み方やそこで得られた人脈などもその全てが将来の財産となるのだと感じました。

また、これからの時代に大企業で働くことに関する質問も多く見られました。一般に大企業はベンチャー企業とは異なり、トップダウン型の意思決定や年功序列が残るといったイメージが持たれがちかもしれません。しかし、業界で名前が知られているからこそのネットワークや様々な分野に精通した人が社内にいることで複合的な事業にも取り組みやすいなどといった利点も挙げていただきました。最近では、大企業でも意思決定が迅速になるように制度改変が行われることや、成果を重視した人事が行われることもあることなども教えてくださいました。どのような学生からの質問にも丁寧にお答え頂き, 本当にありがとうございました。

(ティーチングアシスタント 理学系研究科 修士課程2年)

提坂 裕子

株式会社伊藤園 中央研究所 所長

1978年東京大学薬学部薬学科卒業、1980年東京大学大学院薬学系研究科製薬化学専攻修士課程終了。同年環境庁国立公害研究所(現在、環境省国立環境研究所)入所。環境保健部に配属され、カドミウム等重金属の健康影響に関する研究に従事。1987年㈱伊藤園に入社、中央研究所に配属され、緑茶をはじめとする食品成分の機能性に関する研究に従事。2009年より中央研究所所長就任、現在に至る。薬学博士(東京大学)

本日はゲスト講師として、株式会社伊藤園中央研究所所長の提坂裕子さんにお越しいただきました。提坂さんの幼少期からの現在に至るまでの経歴を、当時の社会情勢などを交えてお話ししてくださいました。

提坂さんはご両親の勧めや高校時代に物理学や化学に興味を持っていたことから薬剤師を志し、東京大学理科二類に入学、後に薬学部に進学され物理化学の研究室に配属されました。しかし、学部を卒業するタイミングで第二次オイルショックが起こり、見学に行った製薬メーカーからは来春の採用がないと言われてしまいます。そこで、就職後も研究をしたいと考えていた提坂さんは修士課程に進学されました。進学後も研究への情熱は冷めず、さらに当時は男女雇用機会均等法制定前で民間で研究開発に携わる女性はほとんどいなかったという背景もあり、研究公務員の道に進まれました。当時の環境庁国立公害研究所(現・国立環境研究所)就職後の最初の仕事は、カドミウム汚染地のフィールド調査だったそうで、研究がしたいとの思いで就職したのにという思いが大きかったと当時を振り返りました。しかし、最初の仕事が与えられた時、つまらないと決めつけ真剣に向き合わなかったことを今でも後悔しているそうで、その経験を踏まえて、与えられた仕事を面白く感じて取り組むことが大事だとのメッセージを頂きました。

その後、公害研究所での研究業績で東京大学より薬学博士(論文)を取得、結婚を機に、静岡に工場のあった株式会社伊藤園の中央研究所に転職されました。ちょうど同じ年に当時の厚生省が機能性食品の市場導入構想を発表し、伊藤園の扱うお茶に含まれるカテキンやサボニンに着目して様々な研究をされたそうです。また、アメリカのMDアンダーソンがんセンターと茶葉のがん予防効果に関して共同研究をしたり、米国食品医薬品庁(FDA)に緑茶とがんのリスクに関するヘルスクレームを申請したり、研究以外でもその手腕を発揮されました。これまでの経験を活かし、現在は美味しさと健康の科学を探求することを目標として、中央研究所所長をされています。

私生活では、男女不平等が当たり前だった中で2人のお子さんを育てた経験から、家庭と仕事の両立は男女関係なく取り組むべき問題だということを強調されました。仕事をする上で女性だからと意識したことはあったかという質問にも、女性だから不利益を被ったことはないときっぱりとおっしゃる姿からは、何事も状況のせいにせず仕事と向き合ってきたことが伝わってきました。最後には研究一筋な提坂さんらしく、学生のうちは自分の専門を極めて欲しいというアドバイスを頂きました。ご講演ありがとうございました。

(ティーチングアシスタント 理学系研究科 修士課程2年)

岩間 浩

内閣府地方分権改革推進室 参事官

1991年 岩手大学農学部卒業。同年 農林水産省に入省。経済企画庁(現内閣府)、在シカゴ日本国総領事館への出向などを経て、大臣官房政策課で食料問題、食料・農業・農村基本計画を、大臣官房秘書課で総合職の採用・人事を担当後、大臣官房総務課報道室長兼広報室長として農林水産省の報道・広報対応を担当。2015年から内閣府地方分権改革推進室参事官として、地方分権改革による成果の発信、各自治体の取組事例の普及に取り組んでいる。

本日の講師は、内閣府地方分権改革推進室参事官の岩間浩さんです。岩間さんは大学では農業経済学を専攻し、農業の活性化や食に関することへの興味から、学部卒業後は農林水産省に入省されました。その後、経済企画庁や在シカゴ日本国総領事館への出向などを経て、現在は内閣府地方分権改革推進室参事官として地方分権改革による成果の発信、各自治体の取組事例の普及に取り組んでおられます。

講演では、国家公務員の仕事の特徴や岩間さんの経歴、岩間さん自身が心がけていること、実際の仕事内容などを紹介してくださいました。不確かなことが多い時代を生き抜く上で自分自身の強みや弱み、特徴を把握し適切な判断ができる指針を自分の中にもつことが大切だとのメッセージをいただきました。そのために、目に見えない問題や悩みを可視化し解決可能な目標を具体的に設定する「見える化思考」と目の前のことに懸命に取り組みつつも冷静に状況を見渡す「複眼的思考」という2つの思考を磨くことを強調されました。こういった思考は常にいろいろなことにアンテナを張り知識を増やし、様々な意見を聞くことで養われていくと思います。独りよがりにならないように知識を深め、周りの人の意見を取り入れ課題について深く考え続けることで問題解決の糸口が見つかるのかもしれません。

現在関わっておられる地方分権改革の概要についても紹介していただきました。少子高齢化や国民の価値観の多様化など、これまで前提とされてきた社会構造が大きく変化する中で、地域ごとに異なる様々な課題に対応するため、例えば、従来の国の法令による全国一律の基準・手続だけでなく、地方自治体が自らの裁量・判断の下で、それぞれの地域の実情を反映した基準・手続を条例で決められるようにして、個性ある地域づくりを後押しする取組がどう行われているのか、また、改革を通じて、実際に住民の生活がどう改善され、地域に役立っているのかがよくわかりました。

国家公務員を志望する学生も多いためか、質疑応答では国家公務員の働き方ややりがいについて多くの質問が出ました。昨今、省庁でも民間企業と同様にワークライフバランスや女性の働きやすさの改善に積極的に取り組まれてきており、個人の事情に合わせて配慮が見られるようになってきたとのことです。仕事のやりがいという点では、現在は地方分権改革に関わっておられることから、地方自治体の方から、「改革の意義が理解できた、自分達も前向きに取り組みたい」と感謝されることが一番の励みになるとおっしゃっていました。霞が関にいると、現場の方との接点がどうしても少なくなるため、多様な業種の方や地域の方々と積極的につながりを持つよう心がけていらっしゃるそうです。また、学生時代の経験で役立ったことは何かという質問には、農業サークルに所属し農家の方を含めた様々な方々と関わる機会を持ったことというお答えを頂きました。学生のうちから、座学で知識を得るだけでなく人との関わりを大切にしていくことが仕事をする上でも活きてくるのだと思いました。ご講演ありがとうございました。

(ティーチングアシスタント 理学系研究科 修士課程2年)

合田 章子

東京地方裁判所 判事補

平成18年9月司法試験合格。同年11月司法修習生(新60期)。平成20年1月津地裁判事補、平成22年4月津地家裁判事補、平成23年4月千葉地家裁木更津支部判事補、平成25年4月東京地検検事(法務省民事局付)。平成28年4月東京地裁判事補に着任、現在に至る。

本日は東京地方裁判所判事補の合田章子さんにお越しいただきました。合田さんのお話から、今まであまり身近ではなかった裁判所や裁判官について知ることが出来ました。

合田さんが司法試験の受験を考え始めたのは高校生の頃で、当初は弁護士や検察官への憧れが強かったそうです。当時の司法試験は合格率3%の日本で一番難しいとされる試験でした。大学在学中から予備校に通い、司法試験を4回受験しますが、残念ながらすぐに合格することは出来ませんでした。悩んだ末5回目の受験はせずに公務員試験を受け、裁判所事務官として働き始めます。しかし翌年に法科大学院に合格し、再び法曹界を目指す道を選びました。

一方で、司法試験合格後の司法修習開始時まで裁判官という職業を意識したことはなかったそうです。法科大学院時代の恩師からの勧めや司法修習での進路希望調査面談、さらに模擬裁判の経験を通して裁判官の重要性を感じ、裁判官になる決意をしたとのことでした。任官後は津地方裁判所、千葉地家裁木更津支部、法務省民事局出向、さらにイギリス留学を経て、現在は東京地方裁判所で民事事件の特例判事補として数多くの事件を担当されています。

職場では転勤が多く、またストレスを受けやすいので、自分に合ったストレス発散方法を見つけて実践しているそうです。また、激務でもどんな環境でもやっていけるように心身を鍛えることが何よりも大事とおっしゃっていました。裁判官として働かれるなかで、判断に迷うこともあるとのことでしたが、判例を調べたり、先輩の判事に相談したり、自分が納得できるまで考え抜くことを大切にしているとのことでした。

学生に向けては、授業にしっかり出て、時間のあるうちに様々な経験をした方がいいというアドバイスをいただきました。さらに異なる職種の先輩方の話を聞くことも、多様な職業に興味を持ち視野を広げる上で大事だと強調されました。

最後に、合田さんはこれまでを振り返って、司法試験合格に時間がかかって良かったとおっしゃっていました。卒業してすぐに自分の望む仕事に就くのも良いが、その時々でできることを頑張っていれば道は開けるというお話には重みがあり、どんな時でも夢をあきらめずに追いかけた合田さんだからこそ言える言葉だと思いました。ありがとうございました。

(ティーチングアシスタント 理学系研究科 修士課程2年)

村上 由美子

経済協力開発機構(OECD)東京センター 所長

1987年、上智大学外国語学部卒業。1989年、スタンフォード大学大学院で国際関係学修士課程修了後、国連に就職。国連開発援助プログラム(1989-91 バルバドス)、リモート・センシングの平和的利用推進(1991, ニューヨーク国連事務局)、人権擁護オフィサー(1991-92, 国連カンボジア暫定統治機構)などに携わる。その後ハーバード大学大学院に留学し、94年、同大学院経営学修士課程(MBA)を修了。同年、ゴールドマン・サックス証券に入社。ロンドンでバイスプレジデント、ニューヨークと東京でマネージングディレクターを務める。2009年、クレディ スイス証券に転じマネージングディレクターに。2013年9月から現職。OECDの日本およびアジア地域における活動の管理、責任者として政府、民間企業、研究機関及びメディアなどに対し、OECDの調査や研究、及び経済政策提言を行う。

本日は村上由美子さんにご講演頂きました。村上さんは、日本の大学を卒業後、スタンフォード大学で修士号を取られると、まず国連に勤務されました。その後、ハーバード・ビジネス・スクールでMBAを取得され、ゴールドマン・サックス証券等で働かれた後、現在は経済協力開発機構(OECD)東京センター所長をされています。村上さん自身もおっしゃっていましたが、国際機関と民間企業を行き来するという日本ではまだまだ珍しいキャリアパスを歩まれています。

今回のご講演では、OECDが収集している統計資料を基に、様々な角度から人口減社会としての日本やその強みを考えることが出来ました。昨今、日本の人口減少問題を否定的なものとする議論が目立ちますが、村上さんは日本にはこの状況を活かして相対的な競争力を付けることができる潜在力があると言われました。そもそも統計資料によれば人口減少は世界中で見られる現象で、それをターゲットにしたビジネスチャンスは大きいと捉えることができます。同時に技術革新が進み、仕事の機械化に代表されるようなIT革命が進んでいますが、日本の失業率は低いためそれを受け入れる素地があり、日本人全体のリテラシーの高さからIT化によって仕事内容が大きく変わることを受け入れるのも比較的容易であると言うことができるそうです。他にも、日本は他国に比べて特許取得数が多いため、技術の種が多いことも強みです。

しかし一方で、日本の学生は自分の能力に自信がない、社会人では高い能力を持っていてもそれを活かした仕事が出来ていない現状があることも統計から読み取れました。また、転職や起業に対する悪いイメージがあるなど、リスクを恐れずに自らチャレンジすることに否定的な意識もまだまだ残っています。村上さんはこうした現状の中で、人口減社会で日本が成長していくために、私たち自身の意識の変革と労働市場の改革や規制緩和などの社会の仕組みの変化の必要性を強調されました。

質疑応答では国際機関で働くことに関する質問が多く出ました。国際機関というと、まず言葉の壁が大きいイメージがあります。確かに言語の壁もありますが、それ以上に反論も受け入れて建設的な議論を行うコミュニケーション能力が大事とのことでした。また大学時代はいろいろな勉強をして興味のある分野を探し、修士課程で専門性を高めや職務経験を積むことが国際機関で働くための第一歩とのことです。

今回の講演では統計を通して、様々な角度から見た日本社会や世界について考える機会が得られました。今まで統計資料をじっくり見る機会はあまりありませんでしたが、様々な情報を得ることで現状の捉え方が変わり、発想の転換につながるのだと実感できました。貴重なお話をありがとうございました。

(ティーチングアシスタント 理学系研究科 修士課程2年)

中村 勇吾

多摩美術大学教授 デザインスタジオ「tha ltd.」 代表 ウェブデザイナー/インターフェースデザイナー/映像ディレクター

1970年奈良県生まれ。 東京大学大学院工学部卒業。1998年よりウェブデザイン、イ ンターフェースデザインの分野に携わる。2004年にデザインスタジオ「tha ltd.」を設立。 以後、数多くのウェブサイトや映像のアートディレクション/デザイン/プログラミング の分野で横断/縦断的に活動を続けている。主な仕事に、ユニクロの一連のウェブディレ クション、KDDIスマートフォン端末「INFOBAR」のUIデザイン、NHK教育番組「デザインあ」のディレクションなど。主な受賞に、カンヌ国際広告賞グランプリ、東京インタラクティブ・アド・アワードグランプリ、TDC賞グランプリ、毎日デザイン賞、芸術選奨文部科学大臣新人賞など。

本日は、東京大学大学院工学部をご卒業された中村勇吾さんにご講演いただきました。現在は多摩美術大学で教鞭をとり、デザインスタジオ「tha ltd.」代表としてデザイナーとして活動され、数々の賞を受賞されています。

授業の冒頭でご紹介いただいた中村さんがこれまでに携わった作品にはウェブサイトをはじめとしてアプリケーションや動画などがあり、多分野で幅広くご活躍されていることがよく分かりました。中村さんはデザインの醍醐味は何かを具体化することで従来と異なる世界観を提示し、既存の価値観を更新することができることだと言われました。その言葉通り、中村さんの作品には、マウスの動きとともにページのレイアウトが変化する動的なHPやスマホを振ることで誰でも簡単にTシャツをデザインできるアプリなど、私たちの生活に新しい風を吹き込むようなものが多いのが印象的でした。中村さんは、そんなデザインの仕事が東大生に向いていると感じているそうです。そう言われると、大半の人はセンスがないからと否定してしまうと思いますが、センスはこれまでの経験や知識から成るもので、まずは観察力を磨くことが大切だとのことでした。

さらに、これからの時代をどう生きるか、というこの授業のメインテーマについて、「選択と集中」というキーワードを挙げてくださいました。まず、「選択」ついては、これから社会に出るとますます先の読めない状況で決断を迫られることが増えるけれども、今の選択に向き合って納得し続けることが大切という思いが込められています。中村さん自身、これまでに設計事務所やフリーランス、web作成ベンチャー企業などを経て、2004年に現在のデザインスタジオ「tha ltd.」を設立されました。いつも決断をする時は、5年先からタイムマシンで今に戻ってきたとしても、もう一度その選択をするのだろうか、と考えて決断をされているとのことでした。

「集中」という言葉は、一度選択したら、とことんやってみるということを意味しています。自分の選択に集中して努力すれば、短期間でその選択が成功か失敗かを知ることが出来、もし失敗だったとしても次にいくチャンスを増やすことができます。そのためにも、とにかく選んだ以上頑張るという姿勢が大事とのことでした。また、ご自身の経験から、その決断が失敗だったとしても、その過程で必ず今後役に立つものも得られているとのことでした。そして、結局のところ、これからの時代をどう生きるかという問いは今をどう生きるかに還元できると強調されました。とりあえずひとつのことをやってみて、失敗したらやり直せば良いという言葉に励まされた学生も多かったように思います。ご講演ありがとうございました。

(ティーチングアシスタント 理学系研究科 修士課程2年)

友枝 健太郎

シドニー工科大学経営大学院経済学科 講師

2008年東京大学経済学部卒業。東京大学経済学研究科修士課程を経て、2016年ハーバード大学より経済学PhDを取得。同年7月より、シドニー工科大学経営大学院経済学科講師。専門はミクロ経済理論、メカニズムデザイン。主にオークション、労働市場、学校選択問題、教育市場などの資源配分問題に対して、ゲーム理論を用いて分析しより望ましい制度設計を提案する理論研究を行っている。

八木田 寛之(Hiroyuki YAGITA)

三菱重工グループ(三菱日立パワーシステムズ株式会社)グループ長代理

旧東京都立航空工業高等専門学校機械工学科卒業後、三菱重工業に入社。都市ごみ焼却プラントの設計や火力発電プラントのサービスエンジニアに従事するとともに事業戦略立案を行う。世界中にある発電所が安定して、またエコに稼働出来るよう毎年約100日間は海外(中近東、東欧、中南米等)を巡っている(この8年間で約100万km、地球25周分を移動)。OAPEC(アラブ石油輸出国機構)向け政府ミッションにて日本代表技師団に2度選出(2014年,2015年)。また2013年には次世代新ビジネス創出K3プロジェクトを自ら旗揚げ、PJを牽引。2014年から現所属。慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科修士課程修了(システムエンジニアリング学)。同大学院非常勤講師(2012年4月~2015年3月)。東京大学大学院工学系研究科技術経営戦略学専攻後期博士課程中途退学。米PMI協会認定Project Management Professional。NPO国境なき技師団正会員。

本日は、三菱重工グループ(三菱日立パワーシステムズ株式会社)グループ長代理の八木田寛之さんにご講演頂きました。

八木田さんは東京都立航空高専をご卒業後、歴史に残るような社会の役に立つ仕事をしたいとの思いから、20歳で三菱重工業に就職されました。安定した会社であったことに加えて、なにより信頼できる先輩が良い会社だからと勧めてくれたことが大きかったそうです。

入社9年目には、企画業務に異動となり、新しいものを生み出すことについて学びたいとの思いから大学院へ通うことを決断され、社会人として働くかたわら慶応義塾大学大学院SDM研究科修士課程を修められました。プライベートの時間である夜と土日に大学院へ通う生活はハードなものでしたが、力がついたとおっしゃっていました。社会人になっても学び続けることの重要性や、一度社会人になっても大学に戻ることがひとつの選択肢であることが伝わりました。

ご自身のお仕事を国境なきエンジニアと称されるように、これまでに仕事で34か国を訪れ、その移動距離は地球31周分にもなるそうです。世界中に建てられた三菱重工グループ製の火力発電所をメンテナンスするため15か国を1か月で周るということもあるそうですが、電力という生活に欠かせないインフラの整備を通じて命や暮らしを支えている実感があるといいます。また、海外を回って感じたこととして、働くことだけでなく自分の人生を楽しむことの大切さを挙げられていたのが印象的でした。仕事だけではなく様々な経験を通して人としての魅力が増し、さらにそれが仕事において相手に一緒に働きたいと思わせることにもつながるのかもしれません。

大企業で働くことについても、その環境や雰囲気などについてざっくばらんに教えていただきました。入社後に理想と現実とのギャップに苦しまないためにも、会社選びでは与えられた情報を鵜呑みにせず、その会社に働く中の人の声を聞くことを大切にして欲しいとのことでした。

最後に、これから社会に出て様々な決断をすることになる学生たちへアドバイスを頂きました。それは、まず情熱を傾けられる自分が本当にやりたいことを探すこと。そしてとにかくまず、やってみることです。これから社会に出て様々な決断を迫られることがあると思いますが、こういった姿勢は常に必要になるでしょう。ご講演ありがとうございました。

(ティーチングアシスタント 理学系研究科 修士課程2年)

山崎 繭加

(ハーバード・ビジネス・スクール 日本リサーチ・センター)

東京大学経済学部卒。マッキンゼー・アンド・カンパニー、東京大学先端科学技術研究センターを経て、ジョージタウン大学国際関係大学院に留学。2006年よりハーバード・ビジネス・スクール(HBS)日本リサーチ・センター勤務。主にHBSで使用される日本の企業・経済に関する教材作成、日本でのプログラムの企画・運営に従事。華道師範。

現在、ハーバード・ビジネス・スクール日本リサーチセンターのアシスタントディレクター及び東大医学部特任助教として働いている山崎繭加さんが、ゲスト講師としてご自身のキャリアとその転機となった出来事についてお話しして下さいました。

山崎さんは東大経済学部を卒業後、マッキンゼー・アンド・カンパニーに入社。そこで経営コンサルタントとして、顧客の企業の課題についてゼロベースで徹底的に「考える」ことを学んだといいます。その後東京大学先端科学技術研究センターの特任職への転職を経て、国際関係論の研究者をめざしてジョージタウン大学国際関係大学院に留学されました。しかしながら、修士号を取得後に招待されたモロッコの芸術祭でいろいろな人々と出会ったことで、今までは自分が何をやりたいかという「What I do?」ということのみを考えていたことに気付かされ、それから「Who am I?」という問いかけが頭から離れなくなったといいます。そのため、自分について考える期間として、日本に戻り無職の時期を過ごされたこともあるそうです。

その後マッキンゼーからのご縁をきっかけに、ハーバード・ビジネス・スクールのケースライターとしての仕事につき、更に東京大学医学部で特任助教として、グローバルヘルス分野での将来の担い手を育成する全編英語のプログラムの企画・運営に携わり、「考えること」について教える講義も持つことになった山崎さん。「何かになりたいと思って仕事を選んだことはない」ということ、「やりたいこと」をまずやって「振り返ったら道ができていた」という言葉がとても印象的なご講演でした。

(ティーチングアシスタント 総合文化研究科 修士課程2年)

安藤 康伸

(東京大学 大学院工学系研究科 助教)

東京大学理学部物理学科卒, 同大学 大学院理学系研究科 物理学専攻 博士後期課程 修了, 理学博士。産業技術総合研究所 産総研特別研究員を経て現職。専門は計算材料科学。研究キーワードは電気二重層, 次世代エネルギーデバイス, マテリアルズ・インフォマティクス。その他, 科学技術インタープリター養成講座 修了, NPO法人Class for everyone 理事として新興国の教育活動にも携わる。趣味、着物・サルサ。

「研究者」という仕事がいったい何をする仕事か、皆さんは知っているでしょうか?ゲスト講師の安藤康伸さんの「この中で自分は研究者には縁がないと思う人」という質問に、教室からは多くの手が挙がりました。

東京大学大学院理学系研究科物理学専攻で博士号をとり、産総研特別研究員を経て、現在東京大学大学院工学系研究科で助教として働く安藤さんは、研究者の第一の仕事は文系理系関係なく、「物書き」であるといいます。自分のやりたい研究の計画を分かりやすく伝えなければ、研究のための予算を獲得できないからです。他にも, 研究を公に発表する学術論文や解説記事、報告書や個人の研究ノートなど、普段から文章を書くことが非常に多いそうです。また, 安藤さんは, 研究者とは「大学」というグローバル・コミュニティーで生きる「個人事業主」みたいなものだと言います。そして、既存の分野間の境界領域を研究しているものとして、自分自身で開拓していけることや競争者が少ないことを魅力として挙げつつ、その研究を評価できる人材が少ないことや、必要なスキルが多岐に渡ることなどを難しさであるとしました。最先端を極めるか、境界領域を目指すかは、本人の教養や好み次第であると伝えました。

研究者は研究だけしていけばよいというわけではない、これも安藤さんが強調したことです。もちろん研究をすることは研究者のアイデンティティであり、きちんと行うのは当たり前のことです。ですが、「研究する環境を整える」ためにも, 研究者や一般の方々との出会いや, コミュニティを育てていくといったことも大切だと話されていました。「悩んだら人に頼ること」、「研究も『出会い』によって支えられている」というメッセージが強く印象に残った学生も多かったようです。

最後に, 学生からの質問に対して, 大学で学ぶことは知識を体系的に学ぶということであり、知識がなければ問題に気付くことができないと言います。「知識はツール。それらを組み合わせて使っていくことで, 問題に気づき, ミッションに挑むことができる」。 だからこそ文系でも理系でも, プラスアルファな要素が必要な「文系+理系」の仕事が増えているとも話します。

「研究者には縁がないと思う」と手を挙げていた学生たちも, 「研究」も他の仕事と同じように「伝える」「物を書く」「出会いを大切にする」ということに触れ, どんどんと話に引き込まれ, 最後にはすっかり安藤さんのお話に夢中になっている, そんなあっという間の90分でした。

(ティーチングアシスタント 総合文化研究科 M2)

根本 かおる

(国際連合広報センター 所長)

東京大学法学部卒。テレビ朝日を経て、米国コロンビア大学大学院より国際関係論修士号を取得。1996年から2011年末までUNHCR(国連難民高等弁務官事務所)にて、アジア、アフリカなどで難民支援活動に従事。ジュネーブ本部では政策立案、民間部門からの活動資金調達のコーディネートを担当。WFP(国連世界食糧計画)広報官、国連UNHCR協会事務局長も歴任。フリー・ジャーナリストを経て2013年8月より現職。

今回のゲスト講師は、現在国連広報センター所長を務めている根本かおるさんで、国連で働くということについてご自身のお話を交えながらお話ししてくださいました。

根本さんは、小学生のころにドイツに転校した際、差別や冷戦といった国際問題を肌で感じたことが人権や国際政治に目を向けるきっかけになったと言います。国際法について真剣に学ぼうと、東大法学部に進学された根本さん。しかし大学4年の就職活動時に、男女差別という大きな壁を感じられたと言います。テレビ朝日にアナウンサーとして就職、その後当時女性としては極めて珍しい報道部に記者として異動されてからも, 男性社員の2倍、3倍働いて初めて認められたそうです。報道部で経験を積むうちに、自身の取材対象である様々な国、国際関係についてより知りたいと考え、会社の重役に直訴し、留学し学ぶための特別制度を作ってもらったそうです。「一生懸命やっていればその一生懸命さは必ず伝わります。皆さんも一生懸命やっていることを大事にしてほしい」、根本さんはそう学生に伝えました。

留学したコロンビア大学国際関係論大学院では国際政治を学ばれ、そこで参加したインターンのネパール難民キャンプで、難民の人々の魅力の虜になったそうです。難民というのは助けを待つ弱い人々ではなく、彼らの持つ生き抜くことへのパワフルさに魅せられたのです。 その後国連のJPO(Junior Professional Officer)制度を利用し、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)でアジアやアフリカなどで難民支援活動に従事したそうです。他にも国連の仕事として、今年9月に採択された「持続可能な開発2030アジェンダ」を紹介し、男女平等、女性のエンパワメントには男性の協力が必要であると訴えました。パプアニューギニアの村での活動を例に挙げ、押しつけではいけない、背中をそっと押してあげることが大事であると強調しました。国連のHeForSheプロジェクトでのエマ・ワトソン氏のスピーチ、マララ・ユサフサイ氏の教育の重要さを説いたスピーチなどを紹介し、最後に「国連で働くということも考えてみてほしい。UN is waiting for your talents!」と締めくくられました。

その後の質疑応答では、国連の扱う問題の大きさ・複雑さから、そうした問題に取り込むことは達成感や実感がわかないのではないかという質問が出ました。その質問に対して, 根本さんは問題を根本から解決することの難しさを認めつつ、目の前の人の状況(ケ―スワーク)を少しでもよくする、今困っている人の状況をよくしていると思い、そういったジレンマを乗り越えてきたと答えられました。また、国連の活動とボランティア活動の違いについての質問には、国際機関やNGOにはきちんと収入を得ながら、責任を持って結果を出す「プロ」としての仕事が求められることを説明してくださいました。プロフェッショナルとして力強く語ってくださった根本さん。ご講演ありがとうございました。

(ティーチングアシスタント 総合文化研究科 M2)

丸 幸弘

(株式会社リバネス 代表取締役CEO)

2002年6月、東京大学大学院在学中に理工系大学生・大学院生のみでリバネスを設立。日本初「最先端科学の出前実験教室」をビジネス化。大学・地域に眠る経営資源や技術を組み合せて新事業のタネを生み出す「知識製造業」を営み、世界の知を集めるインフラ「知識プラットフォーム」を通じて、200以上のプロジェクトを進行させる。ユーグレナ技術顧問など、多数のベンチャー企業の立ち上げにも携わるイノベーター。

理系のキャリアといわれて、どのようなものを思い浮かべるでしょうか。大学の先生、研究者、エンジニア…。本日お話いただいた丸幸弘さんは東京大学大学院応用生命工学で博士号を取得しながら、株式会社リバネスの代表取締役CEOを務め、30以上の会社の立ち上げをおこなってきた、少し変わった「理系」のキャリアの持ち主です。学生時代から積極的に色々な活動をおこなってきた丸さんが、受講生達に熱いメッセージを送りました。

学部時代はバンド活動を真剣におこなっていて、まわりが就職活動をするなか、同じように働くことに疑問をもったそうです。そんなとき、先生に研究者に向いているのではないかと薦められました。「強いる」と書く勉強と異なり、研究者として学問をするとは「問い」を学ぶことだと、先生は教えてくれました。自ら疑問や不思議を見出すことに魅力を感じ、大学院進学を決めたそうです。そこで出会ったのがポスドク問題でした。博士号を持った優秀な先輩たちに仕事がない。ならば、自分たちで未来を変えようと、大学院生15人で立ち上げたベンチャー企業がリバネスです。リバネスでは理系研究者を取り巻く環境を改善するために、様々なプロジェクトをおこなっています。

キャリアというものを考える時、丸さんが強調したのは、今ある職業が10年後もあるとは限らない、だから職業で考えるよりも、こういう風に世界を変えたい、こういう風なことをやりたいと考えるということです。「自分のやりたいことが仕事に無かったので自分で作った」と言い、自分のやりたいことを学生の頃からドンドン真剣にやっていくことの重要さを説きました。そのために直感を大事にしてほしいとも言います。その直感を自分で一度疑ってみて、そこで描けるビジョンが本当に面白いと感じるなら、誰がなんと言おうと情熱をもって直進してほしいと語りました。

今、あちこちで使われる「イノベーション」という言葉について、「結果として当たり前になること」であると丸さんは言います。そのイノベーション(Innovation)を起こすためには、課題(Question)を発見し、それに情熱(Passion)を持てるか考え、チームを作って課題に取り組む(Mission)ことが必要であるそうです。QPMIサイクルと丸さんが呼ぶこの流れは、人間の知的好奇心・感性を満たすことが問われる21世紀の仕事で特に重要であると言います。これからを生きるためには、「自らのPassion(熱)を傾けられるQuestion(課題)を見つけること」が必要であるといい、これが出来るならキャリアは後からついてくる!と言って集まった学生を励ましました。 いつもとは違う「熱い」語り口に刺激を受けました。お話ありがとうございました。

(ティーチングアシスタント 総合文化研究科 M2)

小林 亮介

(一般社団法人HLAB 代表理事)

2009年4月一橋大学入学、同年9月ハーバード大学に入学。2014年6月、同大学卒業後、帰国。在学中からHLAB立ち上げに取り組む。

本日お話いただいたのは、今回の登壇者の中で最も受講生と年の近い1991年生まれの小林亮介さんです。小林さんはハーバード大学在学中に高校生のためのサマースクールを開催する「HLAB」を立ち上げ、現在は代表理事を勤められています。ハーバード大学で体験した学生に様々な出会いを促す仕組みにヒントを得て、日本の教育において多様な人たちの交流の場を生み出すための活動をされています。そんな小林さんが、これからの教育において大学が果たしてゆく役割について語ってくれました。

国際関係論を学ぶために一橋大学からハーバード大学へ入学した小林さんは、そこで日本の教育との様々な違いを目にします。「大学の財産は人です」というハーバード大学学長の言葉に代表されるように、「ピア・メンターシップ」が重視されていたのです。例えば、教授が家族ごと寮に住み込み、気軽に学生と交流するハウスという仕組みがあります。また、700人の学生が参加する授業に100人以上の教える側の人が用意されていて、大学院生など自分により近い年齢や立場の人たちから学ぶことができます。他にも大学の寮や食堂で隣あった人と自然に会話出来る環境を用意することで、身近にある多様性に気づくことができるのです。今やMOOCsでインターネット上で大学の講義を無料で受講できる時代です。だからこそ、同僚・先輩・教員とともに過ごす時間や「場」に学費を払っていると考えるような、レジデンシャル・エデュケーションが注目されています。「コンテンツ」から「場」へ、「授業」から「人」へ、大学で学ぶ理由は変わっていくと小林さんは言います。

ハーバード大学での体験から、自分たちに何が出来るのかと考えHLABを作ることになりました。そこでは「ボーダーを越えるリベラル・アーツ」を掲げ、高校生と大学生がほぼ1:1の割合で参加し、1週間共に寝泊まりしながら交流します。ハーバードでの寮生活を再現したようなこの「ピア・メンターシップ」により、大学生と社会人、社会人同士となっても関係が続くことが期待できます。多様なコミュニティを築き、その中に活発な交流を生むことで、異なる「個」がお互いから受ける刺激や学びをファシリテートすることが、これからの教育機関の役割なのではないかと小林さんは語りました。

最後に小林さんは自分が「好き」なことを探し続けることの大事さを強調しました。ご自身は、まずは「身近な人」という価値観を大事にし、社会に貢献しています。自分の進路を決めるのに一番大事なのは“覚悟”(Determination)であると言い、これと決めたらそれにとことんコミットし続けるようアドバイスしました。学生からも東大にハーバードのような寮を作ってほしいという共感の声が多く上がったように、ピア・メンターシップという教育の形をぜひ広めていただきたいと思いました。高校生などの後輩と接する際には、何か重要な学びを与えなければならないと気構えてしまうことがあります。また先輩と話すときには、何か勉強をしなければとプレッシャーを感じることもあります。けれども、異なる立場・価値観・経験の人と交流することそのものを大事にし、もっと気軽に身近な多様性を探してみることの魅力に気付かされました。ありがとうございました。

(TA・総合文化研究科 M2)

山﨑 亮太

(資生堂ジャパン株式会社 デジタル事業部 マネージャー)

1996年 東京大学教養学部基礎科学科第一卒業、1998年 東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻卒業、学術修士。同年(株)資生堂に研究職として入社、その後、日本ロレアル(株)ランコム事業部でのマーケティング、レノア・ジャパン(株)での経営管理を経て、2013年に(株)資生堂に再入社。デジタルマーケティングに従事し、現在に至る。

飲料や洗剤、化粧品などの日用消費財を「FMCG(Fast Moving Consumer Goods)」といいます。低価格で迅速に販売・置換がおこなわれ、早ければ数日、長くても1年ほどで消費される製品のことです。本日お話いただいた山﨑亮太さんは、資生堂ジャパンという誰もが知っている大手企業で、このFMCG商品を取り扱ったマーケティングをおこなっています。山﨑さんはFMCG業界で、世界最大手企業からベンチャー企業、研究開発からデジタルマーケティングと、様々な経験をつまれてきました。その節目節目での決断と、経験に基づいた大学生の時に身につけておいたほうがいいことについて語ってくださいました。

大学では理科Ⅱ類から基礎科学科第Ⅰへ進んだ後、総合文化研究科広域科学専攻の修士課程で「多孔体を反応場とした有機合成」について研究しました。その後就職先として化粧品業界を選んだのは、研究テーマである粘土鉱物が活用されている分野であること、そしてFMCGは医薬品などよりもサイクルが早く、研究成果が市場ですぐに確認できることが魅力であったからだと言います。資生堂ではメーキャップ製品研究所で研究開発をおこない、「水で乾くマニキュア」などを開発しました。

研究からさらにチャレンジしたい、当時そう考えた山﨑さんは、化粧品メーカーとして世界1位であるロレアルの日本法人「日本ロレアル」に転職しました。そこでランコムブランドのマーケティングの仕事をし、当時ランコムのメーキャップカテゴリーにはなかった化粧下地をフランス本社に提案し、アジア限定商品として開発・販売しました。化粧下地というジャンルはアジアでは高い市場価値があったものの、欧米にはそのような化粧の習慣がなく、化粧下地を使ったことのない人たちにその価値を伝えるのは非常に難しかったといいます。国内の企業が支配的であった分野に、グローバル企業として切り込みました。

その後ベンチャー企業であるレノア・ジャパンの経営管理に携わることになります。社長直轄の業務からは学ぶことが多く、特にスピードとリーダーシップを身につけたと言います。そのレノア・ジャパンでの6年間の貴重な経験を経て、現在は、資生堂に二回目の入社をし、デジタル事業部マネージャーとして、ドラッグストアでお客さまが化粧品を購入する環境を、デジタルソリューションでより快適にすべく、新しいサービスを生み出しています。今後はレノア・ジャパンでの経験を活かして、資生堂の組織運営にも関わっていきたいと将来の夢を語りました。

ご自身の大学生の時を振り返りつつ、これから社会人になる学生に今のうちに身につけた方がいいこととして、「論理的思考力」と「統計の知識」を挙げました。様々な国の人と共に仕事をした経験から、ビジネスの共通語は日本語でも英語でもなく「論理」である、といいます。また、ビジネスの成功確率を高めるのは統計の知識であり、これも世界共通であると強調しました。今仕事に向けて、何を準備したらよいのかというのは、学生の間はなかなか分かりません。その具体的なスキルを参考図書も挙げて紹介してくださった山﨑さんの話に、「やってみよう」と思った学生もたくさんいました。丁寧で率直な話しぶりからは、幅広い経験とそのお人柄を感じさせ、非常に楽しい時間を過ごさせていただきました。ありがとうございました。

(TA・総合文化研究科 M2)

金子 広明

(金子広明建築計画事務所)

1975年、福岡県に生まれる。2000年、東京大学工学部建築学科卒業。2000~2005年、アプル総合計画事務所(現アプルデザインワークショップ)。2006年、金子広明建築計画事務所設立。個人住宅や集合住宅・医療施設・オフィス・ステージセットなどで場所の特徴を活かし、人の動きや過ごし方を見つめなおすようなデザインを試みている。

本日の講師は現在一級建築士として独立して事務所を構えている金子広明さんです。まず始めに建築士として金子さんがこれまでに手掛けられたお仕事を紹介された後、大学入学後の駒場での生活や就活における悩みを、当時を振り返りつつキーワードを挙げながら順を追って丁寧にお話し下さいました。それは、今まさに駒場キャンパスで様々な悩みに直面している学生の皆さんにとって、とても身近に感じられるお話でした。

「建築士」という仕事

「建築士」とは一体どんな仕事をするのでしょう?金子さんはご自身が手掛けられた,個人住宅, 老人福祉施設, コンサートステージという3つの全く異なるデザインを紹介して下さいました。 設計というのは設計者自身の考えやクライアントの要望をそのまま形にしていると思われがちです。しかし、クライアントは本当に欲しいものを最初から知っているわけではありません。金子さんはクライアントの想いを引き出しながら、諸条件や周りの環境を活かして、はじめは想像もしなかったような解決方法で、今までにない空間を作っていくということを考えているそうです。

高校から大学へ(悩みのキーワード:「マニュアル」と「臨機応変」)

高校から東大理科Ⅰ類に入学した後、高校までの生活と駒場の生活との相違に悩んだと言います。東大では、自分で考えることが非常に重視されるのです。金子さんは「マニュアル」と「臨機応変」という言葉で、このギャップを表しました。マニュアルが必ずしもすべて悪いとは限りません。「マニュアル」と「臨機応変」の使い分けを意識し、自分なりのバランスを身につけることの大切さを伝えてくださいました。

大学から就職へ(悩みのキーワード:「選択」と「偶然」)

建築学科では設計製図に没頭しました。大学院進学の断念、その後の就職活動やヨーロッパ旅行、教授のもとでのアルバイトといった様々な活動の後、その教授の設計事務所に就職したそうです。金子さんは、大学での勉強と就職活動以降について、「選択」と「偶然」という対比を挙げられました。大学の勉強では、努力などによりある程度結果をコントロールすることができます。ところが仕事ともなると自身でコントロールできない「偶然」のもつ影響が大きくなっていきます。仕事も「ご縁」があって繋がっていきます。そうした「ご縁」を大切にしているといいます。偶然に備えて準備し、それ以上に偶然を楽しむのです。

独立へ(悩みのキーワード:「独創性」と「共感」)

最後に、独立後のお話のなかで「独創性」と「共感」というキーワードを挙げられました。見たことのないものを作りたいと思った時、独創性はもちろん不可欠ですが、「共感」がなければ実現は不可能だと言います。「共感」を得るためには、人に伝える力を磨くことの大事さを説きながら、クライアントに伝えるように頑張る方法や、理解あるクライアントを集めるようにするといったように、その方法は一つではないことも気づかせてくれました。

今の学生たちと同じように様々な悩みを持っていた金子さん。さらに大学生活、就活、仕事と新しい悩みが続くことを聞くと、将来への不安でいっぱいになってしまいます。けれど最後に、「自分で悩んで、選択することのできる環境にあることを感謝したい」と結びました。誰もが同じように新しい環境でのギャップや不安に悩まされます。それでも私たちは自分で考え、時には人生の先輩たちの話を聞き、自分でどうするか決めることができるのです。そうして困難にぶつかってきた人が、それでも感謝を伝えてくれたことで、私たちも勇気をもらうことができました。ありがとうございました。

(ティーチングアシスタント・総合文化研究科・M2)

大竹 暁

(科学技術振興機構 上席フェロー)

1984年、素粒子・原子核物理学実験を専攻し大学院修士課程修了後、科学技術と社会の関係が遊離することを懸念して、科学技術行政へ。科学技術庁、内閣府、文部科学省で科学技術政策の立案、研究開発プログラムの企画、立案、運営、国際協力の推進などに携わる。この間、フランスにある国際ヒューマンフロンティアサイエンス機構、JAXA、放射線医学総合研究所などで現場経験を積んだ。2013年7月から科学技術振興機構理事、2015年10月から同機構上級フェロー。

官僚と聞くと「文系の仕事」というイメージをもつ人も多いと思います。けれど本日の講師の大竹暁さんは、理学系から官庁へ就職した経歴の持ち主です。大学院で科学研究に真剣に向き合ったからこそ、科学の仕事をするために官僚になることを選んだ大竹さん。「科学を専攻して官僚になる」というテーマで、官僚の仕事、日本の科学技術行政についてご講演くださいました。

大学院生として素粒子・原子核の研究をしていた頃、同僚が「(自分の)こんな素晴らしい研究は税金で支えられて当然だ」と話すことに疑問を感じた大竹さん。これではいけない。誰かが科学と社会を繋がなければ日本の基礎科学はやがてダメになってしまうという思いから、官僚になる道を選びました。官僚の仕事のなかから科学を選んだのではなく、科学の仕事をするために官僚を選んだのです。

官僚というのは法学部や経済学部出身の人ばかりで、大竹さんが就職した科学技術庁でも理系は工学系が多く、大竹さんのような理学系出身は「異端」だったと言います。当時の科学技術庁は原子力や宇宙開発などの大型プロジェクトが中心で、基礎科学は主流ではありませんでした。それでも、科学技術行政のクライアントは科学者や技術者ではなく国民であり、研究者と国民、政治家の間をつなぐのが自分の仕事であるという信念を常に持ち続けた大竹さん。科学技術政策の立案や基礎科学の推進、科学技術についての国際協力などの様々な業務に従事されてきたご経験から、本質を見失わないことの大切さを学生に伝えました。

今の日本で、科学技術は数少ない競争力の一つであると大竹さんは言います。その力を強化するだけでなく、成果を活用し社会を発展させていくためには複雑な課題がたくさんあります。その解決には、専門家だけでなく企業・NGO・一般の人々といった多様なステークホルダーを巻き込むこと、そして科学者が細分化された狭い専門に閉じこもらずに、人文学や社会科学も含めたtransdisciplinaryな協働が必要であるとまとめました。

「異端」としての強みを生かし、科学技術と社会を政策の現場で繋いできた大竹さん。そんな大竹さんだからこその力強いご講演、本当にありがとうございました。

(ティーチングアシスタント・総合文化研究科 修士課程2年)

小河 愛実

(日本経済新聞社)

2008年3月 東京大学教養学部卒。2013年3月 東京大学大学院理学研究科物理学専攻 博士課程修了。同年4月 日本経済新聞社入社。特に専門を決めず大学にはいり、生物から数学までいろいろな単位が必要だからという理由で教養学部の基礎科学科へ進学。色々やった結果、物理が面白いと思い、大学院では物理学専攻を選ぶ。博士課程では、研究施設SPring-8で独自の実験装置の開発・実験をおこなう。博士課程修了後、全く違う分野の新聞社に入り、ITシステム、環境・エネルギー、精密機械などの分野を担当。現在は事務機やカメラのメーカーの担当記者をしている。

江川 雅子

(一橋大学大学院 商学研究科教授)

東京大学教養学部卒。ハーバード大学経営大学院MBA、一橋大学大学院商学研究科博士課程修了。商学博士。1986年から2001年までニューヨーク及び東京で外資系投資銀行に勤務、M&A、エクイティ・ファイナンスなどの業務に従事。2001年から2009年までハーバード・ビジネス・スクール日本リサーチ・センター長。2009年から2015年まで東京大学理事を務め、国際、社会連携、広報、産学連携、男女共同参画などを担当。2015年9月より現職。総合科学技術イノベーション会議(基本計画専門調査会)・中央教育審議会(大学分科会)・財務省政策評価懇談会ほかの委員、世界経済フォーラムのGlobal Agenda Council メンバー、日米文化教育交流会議(カルコン)委員、ハーバード・ビジネス・スクール Asia-Pacific Advisory Board のメンバーを務める。

「もっとグローバルに目を向けてほしい」。本日の講師である江川雅子さんは、女性に不利な時代にも負けずに外資系企業, アカデミックの世界でキャリアを築かれてこられました。その経験から、グローバル時代に求められること、そして大学で学ぶ意義についてご講演くださいました。

高校生の時に交換留学生として米国に一年間ホームステイをしたことが、国際的なことに興味を持つきっかけであったと言います。東京大学教養学部で国際関係論を専攻しましたが、当時は就職活動において女性を積極的に採用しようという国内企業はほとんどありませんでした。 1986年に外資系金融機関に就職した江川さんは、外部の奨学金制度を利用してハーバード・ビジネス・スクールで経営学修士号(MBA)を取得しました。 その後、2001年まで米国・英国の証券会社でエクイティ・ファイナンスなどの業務に従事。その経験を活かしてハーバード・ビジネス・スクール 日本リサーチ・センター長、東京大学理事と教育をする側に立つことになりました。

「Noblesse Oblige」。 社会的に恵まれた立場にある人は責任あるふるまいが求められる、という考え方を江川さんは大切にしています。東京大学で勉強できるということは非常に恵まれたことであり、キャリアを築いていく過程のなかでいつかはそれを社会に還元することも考えてほしいと学生たちに話します。それは国境などの垣根が低くなり、世界と地方が直結する「グローバル時代」において、多様な国籍・文化的背景の人たちと共同作業のできる、世界で貢献できる人材を目指してほしいということです。そしてグローバル時代に求められる力として、「論理的思考」・「異文化力」・「強い個人」・「コミュニケーション能力」・「教養」・「ストリート・スマート」の6つの力を挙げました。回り道を恐れないこと、偏差値だけでは測れない多様な「ものさし」が社会にはたくさんあることを伝え、安楽な「コンフォートゾーン」を飛び出すことが大切だと言いました。

東京大学に集まるのは世界でも遜色ない優秀な18歳だが、22歳で出て行く時には世界の大学の卒業生に大きく溝を開けられてしまっていると言います。 いかに主体的に学べるか。江川さんは大学で学ぶ姿勢の重要性を指摘します。今や知識や技術は次々と新しいものが生み出されていく時代です。だからこそ大学では「学び方」を学び、自分の力を蓄えてほしいと言います。そうすれば、世界中にあるチャンスを活かして、必ず道は開けるのです。ビジネスの現場で海外に目を向け続けてきた江川さんのお話から、今後垣根の無くなっていく社会で「世界」を視野に入れて学ぶ大切さを教わりました。ありがとうございました。

(ティーチングアシスタント・総合文化研究科 修士課程1年)

菱田 真

(株式会社クボタ 人事部採用グループ長)

1990年3月 神戸大学教育学部卒業、同年4月 創業100周年の節目に株式会社クボタ入社. 人事部(高卒社員の採用と育成)、広報室(社内報の編集長、マスコミ対応)、東京総務部(人事・総務・安全、消防・警察・労基署等の窓口)を経て、2004年4月に東京業務部総務グループ長となる。2009年6月から人事部健康管理室長 兼クボタ健康保険組合保険事業部長。2014年12月から人事部採用グループ長となり、現在に至る。趣味は、アウトドア(キャンプ)・サッカー。

本日の講師である菱田真さんは、大学卒業後株式会社クボタに就職し、現在は人事部採用グループ長をされています。ご自身の幼少期から今までを振り返りながら、何を考え、どういった選択をされたのか、また入社後どのような仕事に関わってきたのかについて、お話いただきました。

幼い時から、医者や先生といったサラリーマン以外の職業に就きたいと思っていたという菱田さん。確かに、幼いころの夢としてサラリーマンという職業を思い浮かべる人は少ないのかもしれません。高校時の文理選択ではなんとなく理系を選択するものの、大学受験では将来の職業を思い浮かべやすいという理由から法学部を志願。しかし、浪人中に幼少時の先生になるという夢を思い出し教育学部へ進学されます。大学3年生になり周りが就職活動を始めた時も、教員を目指し、漠然と大学院進学を考えていたそうです。しかし、そんな時に家庭の事情により急遽、就職を決意することになります。就活を始めた時には、世の中に貢献することを主軸に考えていたために、お金のために働くというイメージが強かった民間企業への就職がしっくりこなかったそうですが、就活をすすめる中で、世の中に貢献する方法はひとつではないことに気づき、先輩のサポートもあって株式会社クボタに就職されました。

クボタに就職して最初の仕事は、工業高校卒社員のための企業内学校のカリキュラム作製でした。教える相手が生徒ではないにしろ、人に教える仕事をすることになります。その後、広報部では社内報の編集長として、出版社に転職したかのように出版関連の仕事をされたそうです。さらに、異動のたびに新しい仕事を任され、様々な経験をなさったそうです。

お話の最後で、サラリーマンとして働くことは普通を極めることかもしれないとおっしゃっていました。私たち学生は「サラリーマン」と一括りにして考えてしまいがちですが、サラリーマンとして働くことで得られる経験の多様さに気付くことが出来ました。さらに、いきいきとお話される菱田さんの姿から、ご自身の仕事を楽しんでいらっしゃるのが伝わってきました。いろいろなことに前向きに取り組んでいる姿勢から学ぶことは多くあるように思います。またイメージだけで判断してしまうのではなく、自分で見聞き、体験して考えていくことの大切さにも気付かされました。ありがとうございました。

(ティーチングアシスタント・理学系研究科 修士課程1年)